ボラティリティは企業に投資する際にリスクや将来性を判断するために用いられる大切な要素で、株式投資先を選ぶ際だけでなく、M&Aの相手企業選びの際にも欠かすことのできない数字です。

そこで今回の記事では、ボラティリティが高い銘柄・低い銘柄には、それぞれどのような特徴があるのかを整理し、M&Aの判断にボラティリティをどう役立てていけばいいのかについても紹介していきます。

ボラティリティについて詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

ボラティリティとは

ボラティリティとは、統計学の考え方を用いて算出される、株価の変動率のことです。株価の変動が大きい銘柄ほど、ボラティリティの数値は高くなります。

ボラティリティは主に、投資家が投資先の企業を選ぶ際に参考にされます。また、ストックオプションの評価額を知りたい場合などにも用いられます。ストックオプションとはその企業の従業員や役員が予め決められて金額で自社株を購入できる権利のことです。

ボラティリティが高い銘柄の場合は評価額もそれだけ高く、ボラティリティが低い銘柄は評価額も低くなります。ベンチャー企業など、ストックオプションが活発的に導入されている企業であるほど、ボラティリティは高数値になる場合が多いです。

また、M&Aの判断においては買収候補の企業のボラティリティを見ることで、将来性やリスクを判断することができるため、ボラティリティは重要な指標となっています。

ボラティリティの高い・低い銘柄の特徴

ここからは、ボラティリティを見ることで、どのような判断を下すことができるのかを解説していきます。ボラティリティの高い銘柄・低い銘柄には、それぞれどのような傾向があるといえるのでしょうか。

ボラティリティの高い銘柄の特徴

上述の通り、ボラティリティが高い銘柄というのは、株価の変動が大きい銘柄のことです。株価の変動が激しいと、期待した収益と実際に得られる収益が噛み合わなくなるケースが多いため、一般的にはリスクが大きい銘柄であると判断されます。長期投資や堅実な投資先としては、あまり人気を得られないケースが多いです。

ただし、リスクが大きい分、対象企業の事業や経営が好転した場合のリターンも大きくなります。そのためリスクを考慮した上で短期間に利益を確定させたいという場合に、好んで選ばれることもあります。

ボラティリティが低い銘柄の特徴

一方、ボラティリティが低い銘柄は、株界の変動が小さい銘柄を指します。株価の変動が落ち着いていると、得られるリターンを予測しやすく、リスクが小さいため、安心して投資できる銘柄であると判断されます。

ただし、リスクが小さい分、基本的にはリターンについてもそこまでのボリュームを期待することはできません。ボラティリティの低い銘柄は中長期的な運用に向いているため、手堅く資産運用をしたい場合に選ばれる場合が多いです。

ボラティリティの種類

ボラティリティを算出する際には、2つのテクニカル分析指標を用います。それが「インプライド・ボラティリティ」と「ヒストリカル・ボラティリティ」です。ここからは、その2つの分析指標について詳しく解説します。

インプライド・ボラティリティ

インプライド・ボラティリティは、株式や為替などの原資産価格について、将来の株価の変動率を予想した数字のことです。一般的に「予想変動率」と呼ばれることもあります。

実際に取引されているオプション価格をもとに、ブラックショールズ方程式を用いて逆算することでで計算されます。

ブラックショールズ方程式とは、もともとデリバティブの価格づけに現れる偏微分方程式のことです。原資産価格、権利行使価格、金利、残存期間、原資産価格、ボラティリティという6つの要素を用いてオプション価格を導出します。

非常に難解な計算式であるため専用の計算サイトを利用したり、エクセル等の表計算ソフトや電卓を使用したりするのが良いでしょう。

算出された数値が大きい場合は、その銘柄を買いたい人が多いと考えられます。反対にこの数値が小さい場合は、売りたい人が多くいると判断することができます。

ヒストリカル・ボラティリティ

ヒストリカル・ボラティリティは、株式や為替などの原資産価格について、過去の値動きを見ながら未来の変動率を予想した数字のことです。一般的に「歴史的変動率」と呼ばれることもあります。英語では「historical volatility」と表現されるため、頭文字をとって「HV」と書くことも多いです。

ヒストリカル・ボラティリティーが高い場合は、価格変動が激しく、安全性の低い銘柄であると考えられます。反対にこの数値が低い場合は、それだけ価格変動が起こりにくい、安全性の高い銘柄であると判断することができます。

M&Aの際にボラティリティを理解するメリット

ボラティリティを詳しく見ることで、価格変動のリスクを把握することができます。

株式投資の投資先を選ぶ際にももちろん役立ちますが、M&Aの場面でもボラティリティを分析することで、相手企業の業績や将来性について見極めることができるため、重要な指標になります。

もしM&Aを検討しているという場合は、まず、買収先として検討している企業のボラティリティを知っておくといいでしょう。ボラティリティが高いのか、低いのかを見ながら買収の是非を判断することで、リスク最大限回避し、理想的なM&Aを実現できるようになります。絶対に成功させたいM&Aだからこそ、正しい分析に基づいた判断を下しましょう。

ただし、ボラティリティを性格に分析するためには、相応の知識が必要であるのも事実です。専門的な知識を持っていないために、自力での判断には自信がないという人も多いのではないでしょうか。そのような場合は、M&Aの経験が豊富な専門家の力を借りるのが安心です。

M&Aの専門家の力を借りるならバトンズ

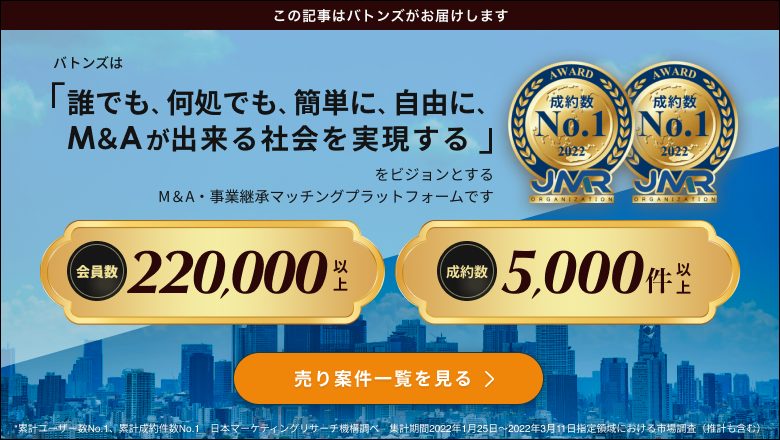

バトンズは、無料で利用できる成約数No.1のM&Aプラットフォームです。

企業と第三者のマッチングを支援し、M&Aによる事業継承をサポートします。登録案件の多さも、業界トップクラス。常時8,000件以上の案件が登録されており、毎月500件以上の新着案件があります。

多くの人に選ばれているポイントは、安心・安全なサポート体制にあります。M&Aを進めていく中で難しい問題が出てきた場合には、バトンズの専門スタッフが丁寧にご支援します。納得のいくM&Aを実現したい、わからないことが多いけれど興味があるという方は、バトンズにお任せください。

まとめ

ボラティリティを見れば、その企業の株価の変動や、投資時のリスクについて判断することができます。

M&Aを検討中であれば、相手企業の業績を見極めるためのポイントとしてボラティリティを確認してみるのもおすすめです。事前に分析することでリスクを排除して、安心のM&Aを実現させましょう。

自力での判断に不安があるという場合は、M&Aプラットフォーム「バトンズ」の利用がおすすめです。平均3ヶ月というスピード感で、理想のM&Aの実現を徹底サポートします。M&Aを検討している方は、チェックしてみてください。

こんなお悩みありませんか?

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2024年12月11日

人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継

大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日

トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】

運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...

-

2024年09月05日

未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ

2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...