ROEは重要な財務指標の1つです。日本でもROEを経営上の重要な指標と考えてIRを行う上場企業が増えてきており、その数値の意味を理解することは重要です。

この記事では、ROEの構造やROEの目安、計算方法などをわかりやすく解説していきます。

ROE(自己資本利益率)とは?

ROEとはReturn on Equity の頭文字をとったもので、株主資本に対する当期純利益の比率を計算することによって「経営の効率性」や「株主に対する還元効率」を示す財務指標です。

ROEは管理会計上のみならず、株主の目線で企業の収益性や効率性をはかるための指標となります。

自己資本とは?

では、そもそも自己資本とは何でしょうか?

会社を運営していくためには資金が必要です。資金がなくては会社の経営はできませんが、資金の集め方は様々です。不動産を売却するなどして自己資金を用意したり、金融機関から借り入れをしたりすることもできます。

その中でも自己資本とは、外部へ返済する必要のない資本(お金)を指します。具体的には、「資本金」、「資本剰余金」、「利益剰余金」です。対して、外部へ返済しなければならないお金は「他人資本」と呼ばれ、金融機関からの借入金や社債のことを言います。

ROEが重視されるようになった背景

ROEが重視されるようになったのは、株主や投資家を意識した経営をする企業が増えてきたということが背景にあると言えるでしょう。日本は伝統的に売上至上主義であるため、これまでは営業利益率が重視されてきました。

しかし、上場企業はステークホルダーである株主がいる以上、株主に対して経営の効率や財務上の収益性・効率性を数値で説明できる必要があります。特に最近はアクティビストファンド(経営破綻や分社化、M&Aなどの分岐点を利用して収益を狙う投資ファンド)等の存在も大きくなってきたことから、ROEを意識した経営をする企業が多くなっています。

ROEの計算式

ROEを算出することで企業の収益性や効率性をはかることができるため、投資家が投資の判断指標の1つとして活用することもあります。つまりROEが高いほど投資家からの資金提供を受けやすく、株価も上昇する可能性が高まるのです。市場における企業の評価の一環となるため、M&Aの際にも重視される指標となっています。

株主や投資家にとって、ROEが一定以上の水準であるかどうかは重要なポイントと言えるでしょう。では、どのようにROEを計算すればよいのか見てみましょう。

ROEの計算方法|例を用いて解説

計算式は、ROE(%)=(純利益÷自己資本)×100

実際に例を用いて計算してみましょう。

A社、B社という総資産100、当期純利益10の会社が2つあるとします。A社の自己資本は40です。

A社:当期純利益 10

総資産:100

負債(借入金など):60

自己資本:40

(当期純利益10÷自己資本40)×100=ROE25%

将来的に返済をする負債は多いですが、B社と自己資本を比べると、株主へ還元できるお金を生み出す力が強い会社だと評価されます。そのため、たとえ負債が多くても、株主からのお金を上手に運用し、利益を生み出せるので、返済能力もあるということが分かります。

対してのB社は当期純利益がA社と同じ10であるのに対し、自己資本は80あります。負債が少なく、自己資本がとても高い会社です。

B社:当期純利益 10

総資産:100

負債(借入金など):20

自己資本:80

(当期純利益10÷自己資本80)×100=ROE12.5%

負債が少なく、一見すると経営は安定しているように見えます。従業員として働くには良い会社だと感じるでしょう。

しかし、A社と比べると自己資本が多いのに純利益が同じなのは、投資家のお金をうまく使えておらず、利益を生み出す力が乏しいともみることができます。これでは万が一、負債が増大したときに支払うことができない可能性があります。

ROEとは、お金から、さらなるお金を生み出す力を数値で表したものです。

M&Aで譲受した会社が、お金からお金を効率よく生む力。M&Aをする神髄を知ることができる数値の一つがROEです。

デュポン分析|ROE向上のために

ROEはさらに分解して計算することが可能です。

すなわち

上記の式より、ROEを上げるためには「売上高当期利益率」「総資産回転率」あるいは「財務レバレッジ」の3つの数値を改善することが重要だと分かります。

純利益率

で計算されます。

当該数値が高い場合は株主目線での収益性が高く、低い場合は株主に帰属する純利益が十分に稼げていないということが分かるでしょう。

総資産回転率

で計算されます。

総資産回転率が高い場合は、総資産を利用して高い売上高を生み出している、つまり経営の効率性が高いと言え、低い場合は総資産をうまく活用できていないという判断になります。

財務レバレッジ

で計算されます。

です。

財務レバレッジが高い場合は、借入等の負債を活用していると判断でき、一方で財務レバレッジが低い場合は、借入に依存せずに自己資本を活用した企業と判断できます。

また、ROEを「売上高純利益率・総資産回転率・財務レバレッジ」の3要素に分解して分析することを「デュポン分析」といいます。この3要素を上げることができれば、ROEの向上が可能になります。

①売上高純利益率をアップさせる方法

売上高純利益率をアップさせる方法は「利益を維持して売上高を減少させる」「売上高を維持して純利益を増加させる」というアプローチが考えられます。前者は現実的に実現させる難易度が高いので、後者の純利益を増加させる手法が一般的です。

純利益は、営業利益から営業外損益と特別損益を控除した数値です。営業利益、営業外収益(金利収入など)、特別利益(資産の売却など)を組み合わせることで向上可能となります。重要なポイントは、営業外項目や特別損益項目で純利益を稼ぐのではなく、本業から得られる営業利益増加を図ることです。

例えば、売上高1,000の企業の営業利益が300・純利益が100の場合、営業利益率30%・純利益率は10%となります。当該企業は売上高が横ばいなので販管費を50削減し、営業利益350・当期純利益150にしました。その結果、営業利益率35%・当期純利益率15%になり売上高純利益率が5%増加します。

売上高の水準が一定、事業状況の変化が少ないなどの前提であれば、営業利益増大がそのまま純利益率向上に反映されることがわかります。売上高純利益率を上げることで企業の収益性改善を示すことができるので、株主や債権者からの印象が良くなるというメリットがあります。

②総資産回転率をアップさせる方法

総資産回転率をアップさせる方法は、売上高が一定であるとすれば総資産の数値を小さくすることで、実現できると考えられます。

例えば、売上高100で総資産100である場合の総資産回転率は1ですが、総資産を80にすれば1.25です。重要なポイントは総資産を意図的に小さくするのではなく、不採算事業からの撤退や、滞留資産の処分等により資産圧縮を図るなどの経営判断を実行することです。総資産回転率を向上させることで、事業に関係ない資産を圧縮して事業に関連性の高い資産で売上高を計上することができ、資産効率性が高まっているという印象を与えることができます。

③財務レバレッジをアップさせる方法

財務レバレッジをアップさせる方法は単純です。他人資本である借入金を増やせば自己資本の金額は相対的に小さくなり、財務レバレッジは上昇します。

例えば他人資本100、自己資本100の場合、財務レバレッジは2になります。一方で他人資本を増加させ(借入実行など)他人資本200・自己資本100にした場合、財務レバレッジは3となり、結果として財務レバレッジが上昇するのです。

ただし、借入により財務リスクが高まるので企業の財務安全性を考慮した範囲で、実行を進めていくことが重要です。財務レバレッジ上昇により自己資本の比率が相対的に小さくなり、ROE上昇が狙えると同時に、調達した資金を事業に投下し、さらに利益を獲得することが期待できる半面、実行には十分な注意が必要です。

ROEの目安はどれくらい?

ここまで、ROEが企業価値をはかる1つの指標となることや、どのようにROEを求めたらよいのかを見てきました。では、良い経営状態だと判断できるROEの水準は具体的にどれくらいの大きさなのでしょうか。

優良企業かどうかを知る際に基準となるROEの大きさの目安と、ROEを活用する際に注意すべき点を考えていきましょう。

ROE10~20%が優良企業とされる

一般的にはROEが10%を超えていたら問題がないとされ、ROE10%-20%程度であることが優良企業と判断される目安です。ただし、10%未満であれば良くないかというと必ずしもそういうわけではありません。日本企業のROEは、10%を少し下回る程度であるケースが多いようです。なお、伝統的に株主重視の経営を行ってきている欧米企業は日本企業よりも平均的にROEが高くなっており、企業の経営姿勢も反映されていると言えます。

また、業種ごとにもROEの基準は異なります。例えば製造業に携わる企業では、安定的な成長を維持するために設備投資を継続する必要がある場合も多いでしょう。設備投資に資金を回すことで、資本のボリュームと比べて純利益が小さく見え、ROEが低めになってしまうこともあります。けれど、このような事情でROEが目安の値より多少低くなったとしてもそれほど大きな問題ではありません。

一方、サービス業やIT業などは一般的に大きな設備投資を必要としないため、資本に対して利益が大きくなりやすい傾向があります。こうした業種では、一般的な基準よりも高めのROEを目安とした方が安全でしょう。

このように、異なる業種では資金の使い方などの経営判断が当然大きく異なってくるため、異業種の企業間でROEの値を比較するのはあまり適切ではありません。同業他社の数値を参考にしながら、ほかの財務指標も活用しつつ評価する姿勢を大切にするとよいでしょう。

ROEをチェックする際の注意点

金融機関からの借り入れが多いと、ROEの値が高くなってしまう

例えば、金融機関などからの借入が多い企業を考えてみましょう。借入も総資本の一部なので、借金が増えると相対的に自己資本は減少します。自己資本が少なくなると、ROEの値は高くなります。しかし、恒常的に借入が多く自己資本の少ない企業の場合、経営が安定しているとは言えませんので、注意が必要です。

日本企業は欧米と比べてROEの値が低い傾向あり?

逆に、ROEが10%を下回っているとしたらどうでしょうか。この場合も、必ずしも問題があるわけではないのです。

そもそも日本企業は欧米と比べてROEが低い傾向にあり、ROEの目安も8%程度でよいとされることがあります。なぜなら、利益を株主への配当に回すよりも内部留保※として残すことの方が多いためです。

※内部留保…将来の再投資や不況時に備え、利益を企業の資本として残しておくこと

これも自己資本の一部になるため、ROEは計算上低くなります。一方で、自己資本が多くなることでリスクに対処しやすいというメリットがあります。

このように、ROEが10%というのは目安にすぎない、ということを知っておきましょう。

中小企業とROE

割合で表されるROEは、規模の異なる企業間での比較にも有効です。

しかし、中小企業のROEについては、経営の実態を正確に表していない場合があるため注意が必要です。

金融機関から多くの借入をしているため自己資本が少なくても経営できる、というような企業を考えてみましょう。この場合、前述したようにROEは高くなる傾向がありますね。

上場企業であれば、金融機関からの借入可能額が企業活動への評価をある程度反映します。経営の危うい企業は、多額の借入ができません。

しかし、非上場の中小企業は、借入可能額が社長個人の資産の大きさに左右されることもあります。つまり、中小企業は多額の借入が事実上可能だとしても、それが企業活動の健全性において評価されているとは限らないのです。

節税対策をしているためにROEが低いケース

他に、節税対策をしているためにROEが低く見える、というケースもあります。

中小企業では、法人税の支払額を少なくするため、当期純利益が小さくなるような会計処理をすることがあります。これは簿価上の利益を減らしているだけなので、経営の実態はROEで示されるよりも良好なはずです。

このように、中小企業ではROEが実際の経営効率を表さないケースが多くあります。

ROEを見るうえでの注意点

ROEは企業間で比較することも多いですが、その際は事業内容が類似している企業で行いましょう。

例えば、小売業とSaaS(サービスとしてのソフトウエア)を提供する企業では収益性や資本構成も異なり、一貫した比較にはなりません。また、株主や投資家も同業他社比でROEを比較するのが一般的です。

ROEだけ見ることのリスク

まず認識しておくべきなのは、ROEは借入の大きさを考慮しない、ということです。

借入が多くて自己資本の少ない企業と借入が少なくて自己資本の多い企業では、一般的に考えると後者の方がリスクに強いと言えるでしょう。経営上で何らかの問題が生じたり、経済が悪化したりした場合に、借入が多いと返済が回らなくなってしまう可能性もあるからです。

しかしROEは、前者のような借入の多い企業の方が高い数値となりやすい傾向にあります。自己資本が少なければ分母が小さくなるため、相対的に純利益が大きく見えるからです。このようなケースは、ROEだけを見ていては実態を捉えた経営の評価ができません。

また、ROEは比較的簡単に数値を変えることができます。たとえば、節税対策として決算書上の当期純利益をできるだけ小さく見せている企業もありますが、そうすることでROEは低くなります。逆に、ROEを高く見せるために、自己資本を減らすこともできます。

例えば、発行済みの株式を企業が買い戻す「自社株買い」をすることで自己資本が減少しますが、これは実際にROEを高く見せるためによく使われる手法です。ROEの大きさは、ある程度意図的に操作することも可能だということです。

このように、ROEは必ずしも純粋な企業活動を評価しているとは限りません。多くの企業はROEの値が市場における企業価値を左右するということを認識しているため、値が悪くならないように何らかの仕掛けを使っています。

ROEはあくまで企業の財務状況をある一面から評価した指標にすぎません。決算発表の数値に基づいた一時点の評価であり、簿価上の経営効率を示しているだけのものです。もちろん1つの指標として参考にすべきですが、ROEだけで経営の良し悪しを判断することはできないということを覚えておきましょう。

将来的な事業の見通しや長期的な経営の健全性を評価するためには、ほかの判断材料と組み合わせて分析する必要があるのです。

ROAと併せて、客観的に判断する

では、ROEを見る際にはほかにどのような指標を活用すればよいのでしょうか。企業経営を評価する財務指標は複数ありますが、中でもROEとともに活用されることが多いのはROAです。

ROA(Return on Assets)とは総資産利益率のことで、ROEと同じく経営の収益性や効率性を判断することができます。ROEは自己資本を基準として利益の大きさを評価していますが、ROAは総資産を基準として利益の大きさを評価している、というのが2つの指標の違いです。

総資産には、自己資本だけでなく銀行からの借入などの他人資本も含まれます。つまり、株主からの出資金など返済義務のない資本だけが基準となっているROEとは異なり、ROAの値は返済義務のある資本のボリュームにも左右されるのです。

ROAもROEと同様に数値が大きい方が好ましく、一般的には5%以上が目安とされています。ROEが10%以上かつROAが5%以上であれば、その企業は優良と判断できます。ただし、ROEと同じくROAも業種等によって基準が異なることに注意が必要です。

ROEの弱点の1つが、借入の大きさを考慮しないということでした。しかし、上述の通り借入金も考慮した指標であるROAをあわせて活用すれば、ROEの弱点を補うことができます。たとえば、ROEが基準より高くてもROAが明らかに低い場合、借入が膨らんでいる可能性があると判断することができるのです。

このように2つの指標をあわせて評価することで、より経営の実態は見えやすくなります。ROEとあわせてROAも活用することで、より多角的に企業の財務状況を分析しましょう。

まとめ

この記事では、ROEの意味や計算の仕方などを見てきました。ROEは、企業の収益性や効率性を知ることのできる重要な指標です。投資を判断したりM&Aを検討したりする際に、注目して見てみましょう。

ただし、企業の財務状況の実態はROEだけで判断できるわけではありません。決算諸表の数値は企業の様々な経営判断の結果であり、1つの指標でそのすべてを捉えることはできないのです。ご紹介したROAなどのほかの指標もあわせて活用することで、より正確に企業の経営状態を分析できるとよいでしょう。

こんなお悩みありませんか?

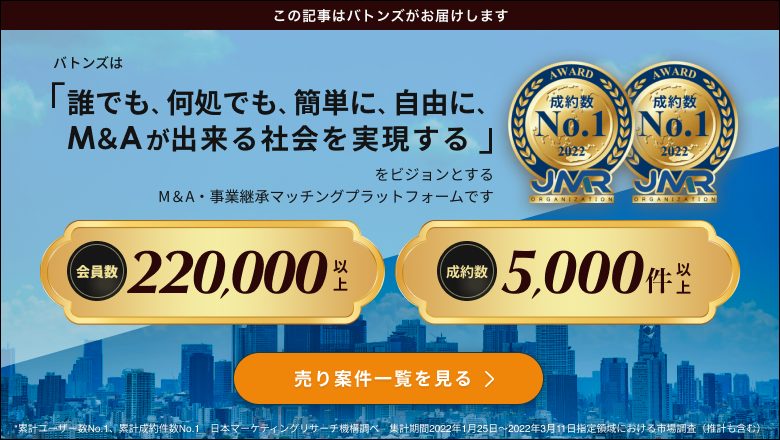

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2024年12月11日

人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継

大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日

トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】

運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...

-

2024年09月05日

未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ

2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...