範囲の経済(Economies of scope)とは、同一の企業が異なる分野で複数の事業を経営することで、コストの削減といった経営上のメリットを享受できる現象のことを指します。似た用語に「規模の経済」というものもありますが、それぞれ違う概念です。今回は範囲の経済について詳しく知りたい方、企業として範囲の経済のメリットを享受したいと考える方に向けて、範囲の経済の概要やメリット、注意点について解説します。

範囲の経済とは?

ここでは範囲の経済に関する基本的な概要を解説します。さらに、範囲の経済と混同されがちな規模の経済についても違いを説明します。

範囲の経済の概要

範囲の経済は別名で、「組み合わせの経済」と呼ばれることがあります。

例えば製造業において、稼働していない工場や未利用の土地を持つ企業が、従来の事業分野と別の製品を作る場合を考えてみましょう。このケースでは、工場や土地を新規に確保する費用が少なくなり、1製品や1事業当たりのコストが下がります。この状態は範囲の経済が効いている状態だといえます。

規模の経済との違い

範囲の経済と混同しがちな概念が、規模の経済(Economies of scale)です。

規模の経済とは、単一の分野において事業規模が拡大することにより単位あたり製造コストが下がることを意味します。規模の経済は、大規模な製造業をイメージするとわかりやすいでしょう。

自動車産業では大規模工場を整備し、毎日多数の自動車を製造し出荷しています。工場の整備には多額の設備投資が必要ですが、製品の製造にかかる固定費は、製品の製造量に関わらず一定です。つまり、製造量を増やすと変動費は増加しますが固定費は変わらないため、製品1つ当たりのコストは下がります。

このことから、大量生産を前提とした製造業では規模の経済による効果が出やすいといえます。範囲の経済においてもコスト削減効果が発生することは同じですが、規模の経済では1つの事業の商品の製造量を増やすことを前提とするのに対し、範囲の経済では事業の多角化がポイントになることが大きな違いです。

範囲の経済で得られる効果

ここでは、範囲の経済において発生する2つの効果について解説します。

コンプリメント効果

範囲の経済において発生する効果の1つがコンプリメント効果です。コンプリメント効果は相補効果と呼ばれ、1つの企業が持つ資産を複数の事業で活用した結果として生まれるプラスのことです。

製造業においては時期によって使わない設備がある場合、新たな製品の製造に遊休設備を活用することで企業全体の生産性を高めることができます。製造業以外でも農業で小麦と米の二毛作を行う、夏季の間はスキー場をキャンプ場として活用するなどにも、コンプリメント効果を期待することが可能です。

シナジー効果

範囲の経済ではシナジー効果も期待できます。例えば、従来は店舗で商品を販売していた企業がEC事業を始め、インターネット販売にも進出する場合は売上のシナジー効果が期待できます。また、BtoBでビジネスを展開していた企業が同じ領域でBtoCの事業を行う企業をM&Aで買収することにより、消費者に対するブランディングにおいてシナジー効果を発揮することもあるでしょう。

範囲の経済のメリット

範囲の経済にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、範囲の経済がもたらす代表的なメリットについていくつか紹介します。

コストの削減

範囲の経済によって期待できるメリットの1つがコスト削減です。

製造業においては、複数のグループ企業で別々の事業を行うよりも、1つの企業に設備を集約して事業を推進する方が資産を無駄なく活用でき、グループ全体でのコスト削減につながります。1つの企業に設備を集約することによって、新規の設備投資を抑え、管理にかかるコストも削減することができるでしょう。

また、製造業の場合は物流コストの削減も期待できます。複数の拠点で物流施設を管理するよりも、1つの拠点で複数の製品を発送する方が納期管理もしやすくなり、物流の効率も上がるでしょう。

副産物の産出

範囲の経済にはコスト削減以外のメリットもあります。複数の事業を営む場合、顧客のネットワークや口コミ、物流網といった経営資源を得ることができます。これらは範囲の経済によって発生する副産物といえるでしょう。

例えば高価格帯の衣類を売るアパレル企業において、一般大衆向けのブランドを立ち上げることによって幅広い範囲に認知されターゲットとなる市場が広くなります。

ブランドバリューの共有

既にある市場で一定のブランド力がある場合は、新たに事業を立ち上げた際にも知名度がある状態で事業をスタートできるため、ゼロから事業を立ち上げる企業に比べて優位になります。有名人が飲食店の経営を始めるケースを考えてみるとわかりやすいでしょう。既に別の分野で培った知名度やブランド力を新規事業の立ち上げで活用し、事業拡大のスピードアップを図れることも範囲の経済がもたらすメリットです。

範囲の経済の注意点(範囲の不経済)

範囲の経済にはメリットがある一方で、注意点もあります。ここでは、代表的な注意点について解説します。

資産全てが有効活用できるわけではない

範囲の経済では1つの企業が複数の事業を営むことで、その企業が持つ資産を有効活用できるというメリットがあります。しかし、事業同士の関係性が薄い場合は既存の資産を生かせないことがあります。

例えば、従来は製造業を主力事業としていた企業が飲食業に進出したとしても既存の工場や設備は役に立たず、新たに店舗を立ち上げる必要があるでしょう。また、この企業の知名度が既に高かったとしても、飲食店としては新興であるとみなされ、ブランド力を生かせない可能性があります。既存事業と関連性の薄い事業を展開した場合は、範囲の経済によって必ずしもビジネスが順調に進むわけではないことに留意しましょう。

幅を広げすぎると資産も分散してしまう

会社の規模に見合わないペースでの事業拡大はむしろマイナスの効果となります。事業拡大には新たな人材の採用、設備投資が不可欠であり、もしこれらに多額の費用がかかる場合は、範囲の経済によって得られるコストメリットを打ち消してしまうでしょう。新規事業を検討する際は、コストの見積もりを入念に行い、自社の財務状況、金融機関からの信用などを踏まえて身の丈に合った形にする必要があります。

バトンズでのM&Aで範囲の経済が効いた事例

M&Aによる企業買収によって、範囲の経済によるメリットを享受できることがあります。ここでは、M&A仲介サービスであるバトンズにおいて範囲の経済を効かせた事例を紹介します。

医療ノウハウを活かし、範囲の経済を効かせた病院経営者の事例

北海道で病院を始めとした医療機関を中心に不動産を運営するとある企業は、M&AによってサプリメントのEC事業を買収しました。コロナ禍ということもあり病院経営が厳しくなっていたため、事業の多角化を考えていたことがM&Aのきっかけです。

この企業は従来から病院を経営していたため、医療や健康に関するノウハウをサプリメント事業に生かせると考えM&Aに踏み切りました。自社のノウハウや経験、資本を生かせる事業を選定しM&Aによって吸収することで、範囲の経済のメリットを最大限に引き出した事例といえるでしょう。

SaaS企業を買収し、範囲の経済を効かせたIT企業の事例

スマートフォン向けWEBアプリの受託開発を中心に、ワンストップで事業を展開するIT企業が、別会社からBtoB向けSaaS事業をM&Aで譲り受けた事例です。

この企業では自社で開発しているサービスを既に近い形で実現できている企業という軸でM&Aの検討を開始し、バトンズを経由して志向に合った企業のM&Aに至りました。本買収によって開発のコストを抑えつつも、会社としての専門領域を増やして範囲の経済を効かせることに成功しました。

まとめ

1つの企業が複数の事業を運営することで、コストの低減、ブランド力の発揮、コンプリメント効果、シナジー効果といった範囲の経済によるメリットを享受することができます。しかし、身の丈に合わない事業拡大や従来事業と関連の薄い領域への進出では範囲の経済のメリットが出ないばかりか、コストが増えることによって損失が発生する可能性があるでしょう。事業を拡大する際は入念な見積もりが必要です。

範囲の経済のメリットを最大限に出すためには、M&Aを通してシナジー効果が期待できる事業を買収することも1つの手段です。M&A仲介サービスであるバトンズを活用し、専門家に相談しつつ事業拡大を目指しましょう。8000件以上の案件から差が売り手を探すことができるバトンズなら、今回紹介した事例のように範囲の経済を効かせることのできるM&Aを行うことが期待できます。

こんなお悩みありませんか?

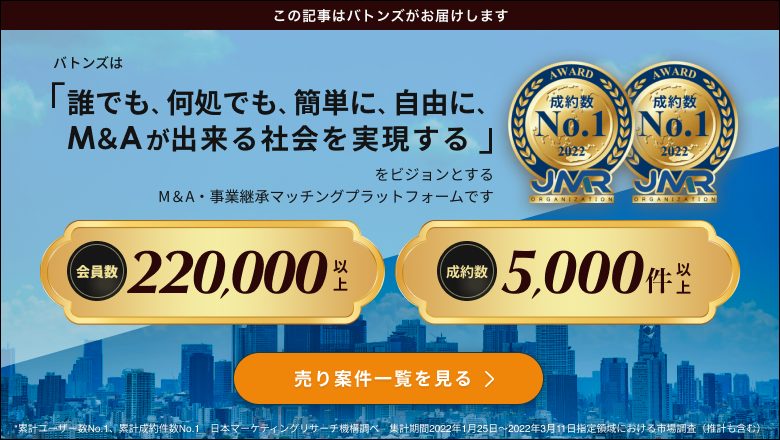

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2024年12月11日

人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継

大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日

トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】

運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...

-

2024年09月05日

未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ

2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...