一般的に、利益率は営業利益を売上高で割った後で100をかけた数字を指します。目標値に届かない居酒屋は、客単価を上げたりコスト削減に着手したりすることがポイントです。

本記事では、居酒屋の営業率を上げる施策や、他業種の利益率の目安を紹介しています。

会社が儲ける仕組み

利益とは会社の儲けのことです。利益には営業利益、売上総利益、経常利益などさまざまな利益がありますが、一般的には、粗利(売上総利益)と営業利益のことを指しています。

ここでは、粗利と営業利益について解説していきます。

粗利(売上総利益)とは

営業利益とは、粗利(売上総利益)から費用を差し引いた収益のことで、会計上で「利益」を厳密に表したものが営業利益です。

計算式は

となります。

たとえば、1,000円で仕入れた商品を1,500円で販売して売り上げた場合、粗利は500円です。

さらに、売上高に占める粗利のことを粗利率(売上総利益率)といいます。

計算式は以下です。

居酒屋における粗利率は、売上から仕入を引いた「粗利」を「売上高」で割った数値のことをいいます。

営業利益とは

営業利益とは、会社の本業で儲けた「売上高」から費用を差し引いた収益のことで、会計上で「利益」を厳密に言ったものが営業利益です。

計算式は以下です。

居酒屋の費用には仕入原価、人件費、家賃、水道光熱費、広告費などがあり、会計上では「販売費及び一般管理費」と呼ばれます。

利益率とは

次に利益率を計算してみましょう。

利益率の計算式は以下のように算出されます。

では実際に、具体的な例を用いて計算してみましょう。たとえば、

②1個あたり「仕入れ原価10,000円、販売価格15,000円、利益2,000円」の商品

があったとして、どちらが儲かる商品かを考えてみましょう。

【②】2,000円 ÷ 15,000円 × 100(%) = 13.33%

利益で見ると②の商品の方が大きいですが、利益率で見ると①の商品のほうが高くなっています。すると、②の商品を1つ売るよりも、①の商品を5個売るほうが利益が大きくなるわけです。利益は大きいのに利益率が低いということは、コストが多くかかっているということであり、手元に残る現金は少なくなってしまうということでもあります。

※なお、本記事では「営業利益率」を主に利益率と表現しています

営業利益率以外の利益に関する指標5つ紹介

営業利益率(利益率)以外にも、利益に関する指標がいくつも存在します。それぞれ特徴や意味合いが異なるため、状況に応じて使い分けることが大切です。

各企業を比較する際によく用いられる指標として、売上総利益率(粗利率)、経常利益率、当期純利益率、自己資本比率(ROE)、総資本利益率があります。それぞれの計算方法を確認しておきましょう。

1. 売上総利益率(粗利率)

粗利の説明でも触れましたが、売上総利益率(粗利率)は売上高に占める売上総利益の割合のことで、以下のように計算します。

数値が高ければ高いほど、収益性がすぐれていることになります。居酒屋(飲食業界)の場合、60〜70%が売上総利益率の目安です。

2. 経常利益率

経常利益率とは、営業活動に財務活動を考慮した経常利益が売上高に占める割合を示したものです。以下の数式で計算します。

経常利益は、営業利益に受取利息や雑収入などの営業外収益を加え、支払利息や手形割引料などの営業外費用を差し引いて求めた数値です。

日本では、経常利益率よりも営業利益率の方が高い傾向にありましたが、金利の低下や借入依存率の低下をきっかけに、2005年以降立場が逆転しています。

参考:財務省「キーワードで見る法人企業統計-売上高経常利益率」

3. 当期純利益率

当期純利益率とは、売上高に占める当期純利益の割合を示したものです。以下の数式で計算します。

当期純利益は、経常利益に不動産売却益や補助金収入などの特別利益を加えた後、不動産売却損や災害による損失を差し引いた数字(税引き前当期純利益)から法人税などをさらに差し引いた最終利益のことです。

前年度と今年度の当期純利益率を比較すれば、業績が好調か判断できます。

4. 自己資本利益比率(ROE)

ROE(Return On Equity)とも呼ばれる自己資本比率は、投資家が投下した資本に対して企業がどれだけの利益を上げたのかを示す指標です。自己資本は、貸借対照表の純資産の部から確認できます。

計算式は以下の通りです。

経済産業省の調査によると、2019年度における飲食サービス業の自己資本利益率の平均値が6.1%、2020年度は-13.5%でした。

参考:経済産業省「2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績- 付表6」

5. 総資本利益率

総資本利益率とは、企業が所有する資産をいかに効率的に運用できているかを示す指標です。ROA(Return On Asset)と呼ばれることもあります。

計算式は以下の通りです。ちなみに、総資本は貸借対照表の負債の部と純資産の部を合計して求められます。

利益を上げていても、事業のために投下した資産がうまく活用できていなければ、総資本利益率は低くなります。経済産業省の調査では、2019年度における飲食サービス業の総資本利益率の平均値が2.6%、2020年度は-4.9%でした。

参考:経済産業省「2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績- 付表6」

居酒屋の利益率って、実際どれくらい?

居酒屋にもバーカウンターだけの小規模な居酒屋、海鮮居酒屋や焼肉居酒屋など食事をメインとする居酒屋などさまざまな種類があります。

では、居酒屋を経営するにあたって、どれくらいの利益率があれば「業績が好調」と言えるのでしょうか?

経産省の報告によると、飲食店における営業利益率は平均で8.6%と報告されています。

また、飲食店の利益率の目標値は10~15%と言われていますが、中にはそれを大きく超えて営業利益率が30%を超えるところもあります。

なかなか利益率が上がらない…そんな時に試したい施策4選

居酒屋の経営者がつねづね頭を悩ませる課題が、「儲からない」。つまり利益率が上がらないということ。利益率を挙げるためにはいくつかの対処法があります。

客単価を上げる

客単価とは、その店でひとりの客が平均して使う金額のことです。商品を高くすれば客単価が上がると思われがちですが、実際はそれほど単純な問題ではありません。

居酒屋で客単価をアップさせる方法には、具体的に次のようなものがあります。

□追加注文を促すなどサービスで客単価を上げる

□「プラス○○円で飲み放題」など、商品に付加価値をつける

□「期間限定」や「旬の料理」などで値下げと値上げを同時に行う

商品の価格を上げても客が商品に価値を感じなければ、客足が遠のいてしまう可能性もあります。一方で、一品一品が安くて利益率が低くても、客にたくさん注文される商品が多ければ、客単価は高くなります。

コスト削減

先ほど紹介した利益の計算式「利益=売上高-費用」からもわかるように、売上高は上がらずとも、費用(コスト)を下げることで利益を増やすことができます。

居酒屋の経営にかかるコストには、主に次のようなものがあります。

□仕入原価

□賃料(家賃)

□水道光熱費

このうち最も大きな経費は人件費です。

飲食店の売上高に対する人件費率は、25~30%とされています。そのため、この人件費を減らせれば大きくコストを削減できると考えられます。また、人件費を減らすことによってそれに付随する水道光熱費なども下げられるかもしれません。

しかし、人件費を削減することによる恩恵は一時的なものである場合が多いので、よく考えて実行するかを決断しなくてはいけません。

「集客商品」と「高収益商品」を用意する

ビジネスでは「集客商品」で客を集め、「高収益商品」で収益を上げることがとさ大切れています。

飲食店の経営では、「集客商品」は仕入原価とほぼ同じ価格=利益がほとんど出ない価格にして客を呼び込み、高い収益が見込まれる「高収益商品」を売ることを狙いましょう。

居酒屋の場合は、たとえばほとんどの客が注文する生ビールやチューハイ、枝豆つまみを等のお「集客商品」として安く提供し、メインの肉料理・魚料理を「収益商高品」として集客商品と一緒に注文してもらうことを狙うのが定石です。

ロスを減らす

食べ残しや仕込みすぎは経費の無駄となるため、一般的に「ロス」と呼ばれています。また食べ残しや多すぎる仕込みだけでなく、オーダーミスやテーブルに運ぶ途中に落とした料理、無料提供の料理、失敗して作り直した料理、賞味期限切れの食材なども食品ロスとして扱われます。

このような食品ロスは、ロスが生じやすい食材の仕入れの見直しや、徹底した在庫管理を行うことによって改善する可能性があります。

高利益率で回している居酒屋

居酒屋ビジネスの成功例としてよく紹介されるのが『立喰い焼肉 治郎丸(西武新宿)』と『大衆焼肉ホルモン酒場』です。営業利益率が10%を超えることが難しい飲食業界において、これら2つの居酒屋は営業利益率が30%を超えています。

前者は「高級肉を高回転率の立ち食いで提供する」というこれまでの焼き肉のイメージを払拭したコンセプト、後者は人手不足を解決する手段としてアルコール類の提供をセルフにしたことが成功の秘訣として挙げられます。

利益率の高い「儲かる居酒屋」は、飲食店の既成概念を覆すアイデアを強みとしたケースが少なくありません。つまり、売上アップやコスト削減の実現は潜在的な需要を取り込むアイデアを生み出すことにより可能ということです。

居酒屋をM&Aするのもひとつの戦略

一定の収益をあげているのにもかかわらず、売り先を考えている居酒屋もあるでしょう。居酒屋を始めたいと考えている方は、このような居酒屋をM&Aすることで開業することもひとつの戦略です。

M&Aの対象になりうる居酒屋とは

一定の知名度があり、業績も安定しつつもやむをえず売却を考えているという居酒屋がM&Aの候補になるでしょう。やむをえず店を閉める理由には、「経営者が高齢かつ後継者がいない」「健康上の問題から経営継続が困難」「売却資金を元手に新たな分野にチャレンジしたい」などが考えられます。

居酒屋をM&Aすることのメリット

一から居酒屋を始めるとなると、ノウハウを身につけたり固定客を確保したりするまでに相応の時間がかかります。その点、M&Aであれば既存の従業員や設備を引き継ぐことができるのでノウハウ取得までの時間を短縮可能です。

また、前居酒屋の知名度・ブランド力を活用すれば開業時に一定の顧客が見込めるでしょう。

M&A時に気をつけるべきこと

居酒屋は店員の接客態度やマナーが業績につながることもあるでしょう。M&A後に既存従業員を雇うのであれば接客教育がしっかりおこなわれているか確認しておくことが必要です。

また、買収後に予定外の出費が発生しないように、店内設備が劣化していないかもチェックしておいてください。

居酒屋のM&A事例3選

ここから、大手企業で進められた居酒屋のM&A事例を3つ紹介します。

日本KFCホールディングスによる資本業務提携

2018年2月、ケンタッキーフライドチキンで知られる日本KFCホールディングスがビー・ワイ・オーの株式を25%取得し、資本業務提携することを発表しました。ビー・ワイ・オーは和食居酒屋「えん」の運営で知られる企業です。

日本KFCは、両社が「手づくりや素材へのこだわり、そして豊かな食の提供」という共通の経営理念を持っており、提携でシナジー効果が期待できることが理由のひとつと発表しています。

磯丸水産で知られるSFPホールディングスの事例

居酒屋同士のM&Aとしては、2019年1月のSFPホールディングスによるジョー・スマイルの子会社化が挙げられます。もともと、SFPホールディングスは全国で海鮮居酒屋「磯丸水産」や手羽先唐揚専門店「鳥良」を展開しており、ジョー・スマイルは熊本県内で居酒屋「前川水軍」を運営していました。

ジョー・スマイルを連結子会社化したことで、今後SFPホールディングスがさらに広い範囲で両社の居酒屋を展開していくことが予想されます。

つぼ八の子会社化

やまやによるつぼ八の子会社かも同じく居酒屋運営企業同士のM&A事例です。やまやは本来、酒類卸売りのチェーン店を展開する企業ですが、連結子会社チムニーを通じて「はなの舞」などの居酒屋も運営しています。

一方、つぼ八は飲食店経営の企業で、居酒屋「つぼ八」や焼肉「伊藤課長」を全国展開する企業です。2018年11月につぼ八の当時の親会社である日鉄住金物産が発行済株式の87.8%をやまやとチムニーに譲渡することでやまや側の子会社化が実現しています。

やまや側は全国に広がるつぼ八の店舗を手に入れることができた点が今回のM&Aのメリットでしょう。

飲食店のM&A事例

バトンズでは、新型コロナウイルスの影響で10年以上続けた焼き鳥居酒屋を手放す決断をした方のM&Aをサポートしています。本事例では、個人の買い手様が見つかり、店舗名を残したまま引き継いでいただくことができました。

また、経営コンサルタントとして活躍する方による老舗洋菓子店の事業承継など、居酒屋に限らず飲食店全般でバトンズがサポートしたM&A事例は豊富です。

会社全体の労働分配率を優先するためにシーシャ・バーを事業譲渡した方についても紹介しているため、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

飲食・居酒屋以外の利益率目安も把握しておこう

居酒屋(飲食業)に限らず、利益率はさまざまな業界の企業の状況を把握する際に役立ちます。ただし、それぞれ人件費や売上原価が異なるため、属する業界の利益率平均値がどれくらいなのかを把握した上で分析することが大切です。

ここでは、経済産業省のデータから製造業、卸売業、小売業の利益率の目安を確認しておきましょう。

製造業の平均は3.4%

経済産業省が実施した調査によると、製造業の2019年度における(売上高)営業利益率は3.6%で、2020年度は3.4%でした。2020年度の主要産業合計の営業利益率が3.2%であることを踏まえると、製造業はやや高めであることがわかります。

また、(売上高)経常利益率は2019年度に6.0%、2020年度に6.5%でした。

参考:経済産業省「2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績-調査結果の概要」

卸売業の平均は2.0%

一般的に、メーカーから商品を仕入れ、小売業に商品を提供する企業が卸売業(中間流通業・問屋)に該当します。経済産業省の調査によると、卸売業の2019年度における(売上高)営業利益率は1.8%で、2020年度は2.0%でした。

ちなみに、(売上高)経常利益率は2019年度に3.2%、2020年度に3.4%です。

参考:経済産業省「2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績-調査結果の概要」

小売業の平均は2.8%

スーパーマーケットやコンビニエンスストア、百貨店のように、卸売業などから仕入れた商品を一般消費者に直接販売する企業が小売業に該当します。経済産業省の調査では、2019年度における小売業の(売上高)営業利益率は2.6%、2020年度は2.8%でした。

なお、(売上高)経常利益率は2019年度に2.8%、2020年度に3.1%となっています。

参考:経済産業省「2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績-調査結果の概要」

利益率を高く維持して安定経営を

「居酒屋は儲かりにくい」というイメージを持たれがちですが、ご紹介した居酒屋のようにアイデア次第では高利益率の仕組みを作ることは不可能ではありません。また、全国にM&Aを活用した事業承継を希望している居酒屋もたくさんあります。

スモールM&Aなら個人が数百万円単位で事業承継でき、店舗や経営ノウハウ、さらには従業員や顧客までも引き継いだ状態で事業をスタートすることも可能です。

居酒屋の開業に興味のある方は、ぜひスモールM&Aを選択肢の一つとして飲食店経営を目指してみてはいかがでしょうか。

こんなお悩みありませんか?

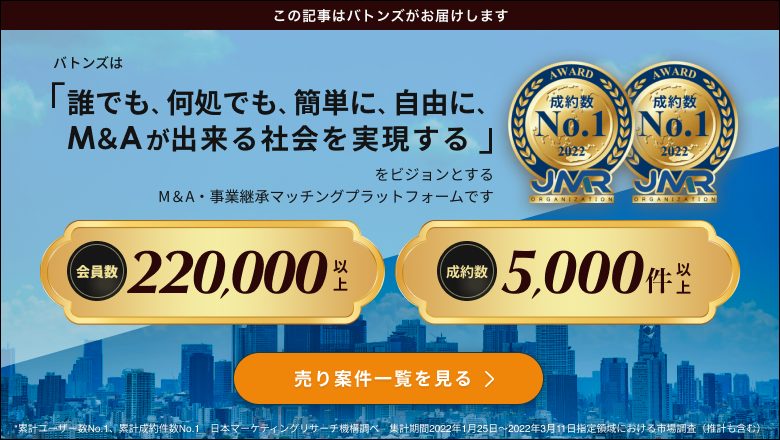

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2024年12月11日

人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継

大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日

トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】

運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...

-

2024年09月05日

未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ

2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...