建設業界は長年にわたり、再編が起こりにくい業界と見られていました。

建設業は受注生産型である以上、規模の経済が働きにくいことや、2社以上の企業が合併で1社になると公共工事の入札機会が減るといった建設業界ならではの特徴があったからです。

しかしながら、近年では建設業界にも高齢化の波が押し寄せ、事業承継や人材確保を目的としたM&Aが活発に行われています。

建設業のM&Aを成功に導くためには、業界特有のビジネスモデルやリスクを押さえておかなければなりません。

今回は建設業界でのM&Aが増加傾向にある理由から、建設業のビジネスの特徴やリスクをご紹介しつつ、M&Aの前に検討すべきポイントについて解説します。

建設業界のM&Aが多い理由

M&Aの豊富な実績を持つ日本M&Aセンターによれば、成約した案件の約20%が建設業関連というほど、建設業界のM&Aがさかんに行われています。

建設業界のM&Aが多い理由としては、以下のことが挙げられます。

1.経営者の高齢化

1つ目の理由は売り手側の経営者の高齢化です。

国土交通省のデータによると、建設業就業者のうち55歳以上は約34%、29歳以下は約11%と他業種よりも高齢化が進行しており、次世代への事業承継・技術承継が大きな課題となっています。

したがって、建設業のM&Aは経営者の高齢化、従業員の雇用の維持を理由とする売り案件が多く、買い手も手を挙げやすいという特徴があります。

2.隣接業者が多い

2つ目の理由は、建設業界には隣接業者が多いことです。

たとえば、1軒の家を建てるにしても、建築業者、土木業者、内装業者、塗装業者などさまざまな隣接業者が関わります。

建設会社やその事業をM&Aで買収すると、建設業から隣接業界に進出しやすく、また隣接業者から建設業界に進出しやすいということから、建設業界のM&Aは活況を迎えています。

なぜ建設業者を買うのか

実際に建設業者を買収した、あるいは買収を検討されている方の主な理由は以下のとおりです。

- 隣接業界へ進出するため

- エリア拡大戦略の一環として

- 人材確保のため

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

1. 隣接業種への進出

前述の通り、建設業者には土木事業者、内装業者、塗装業者などの隣接業種があります。

建設業者をM&Aで買収すると隣接業界に新規参入がしやすくなり、競争力を高めて安定した利益を出し続けることができます。

また、市場規模の縮小リスクにも、隣接業界を取り込んでサービスを拡充することで対応が可能です。

2. エリア拡大戦略の一環として

営業エリア拡大を目的として建設業者をM&Aで買収するケースも少なくありません。

たとえば、栃木県の会社が隣県の群馬県に進出するため、栃木県の建設会社を買収するといったケースです。

売り手の建設業者の営業エリアを買収によって獲得できると、商圏を拡大して収益性の向上に期待できます。

3. 人材確保

建設業界全体を取り巻く高齢化の波が、人材不足を加速させている側面もあります。

そのような状況にあって、昨今の建設業界のM&Aは優秀な人材の確保を目的としているケースが少なくありません。

1から人材を育成するよりも、M&Aですでに経験や技術、資格を持った人を獲得したほうが、スピーディーに事業を展開できるようになります。

ただし、建設業の人材確保は他の業種よりも難しい側面があります。

たとえば、建設業許可を持っている会社が必ず置くべき経営管理責任者は、建設業者の役員を5年以上経験している人でなければ就けないポジションです。

建設会社の経営管理責任者が高齢化を理由に会社を売りに出している場合、その部下が役員を5年以上経験していれば新たに経営管理責任者として立てることもできますが、後を継ぐ人がいない場合は、買い手が経営管理責任者を派遣する必要があります。

建設業で重宝される、もしくは建設会社が準備すべき人材・有資格者は有資格者リストで確認しましょう。

建築業のビジネスの全体像について

一般のBtoBとは異なる建設業のビジネス特有の特徴として、以下の2つが挙げられます。

- 官公庁からの仕事を請ける

- 許認可ビジネスである

建設業が仕事を請ける先は民間に限らず、官公庁からも仕事を請けることがあります。

また、国が許認可を与えているビジネスでもあり、許認可取得のためには有資格者が必要です。

以上を踏まえた上で、買い手と売り手の双方が把握しておくべき建設業界の重要キーワード、およびビジネスリスクについて解説していきます。

建設業界の重要キーワード

建設業界のM&Aで押さえておくべき重要なキーワードは「工事経歴書」と「経審(経営審査事項)」の2つです。

まず工事経歴書とは、簡単に言えば、建設会社がだれの依頼で、どんな工事を、どこで行い、いくらの金額で請け負ったかをリスト化した書類を指します。

M&Aにおいては、買収の対象となる建設会社の履歴書・経歴書に相当する書類となるため、必ず確認しておく必要があります。

もうひとつのキーワードである経審とは、会社の規模や業績、過去の工事の実績などに応じて企業をスコア(点数)で表したものです。

経審のスコアが良ければ、官公庁からの仕事も取りやすくなるため、建設会社の経営者は経審の点数を重視しています。

建築業界のビジネスのリスク

ここに挙げる建築業界のビジネスのリスクは、M&Aにおいても顕在的・潜在的リスクとなり得るため、事前に把握しておく必要があります。

粉飾決算のリスク

建設業界では官公庁から仕事を請けるために、企業は入札に勝たなければなりません。

ここで重要になってくるのが、キーワードのところで紹介した「経審」です。

建設会社の経営者のなかには、入札に勝つために、また経審のスコアを上げるために、粉飾決算をする人も少なくありません。

M&Aで建設会社を買収するにあたっては、対象会社が経審の点数を上げるために粉飾決算をしていないかを見極める必要があります。

過去には銀行用、税務用、経審用、通常用など4種類の決算書を作っていたという会社の事例もあるため、提示された決算書だけでその会社の実態を掴むことはできません。

一部の経営者は粉飾しているという意識がなく、むしろ社長の仕事だと思っている場合もあります。

対象会社の決算を確認する際は「粉飾決算をしていないか?」とストレートに問いただすよりも、「決算書2種類作っていますか?」と聞いたほうが実態を掴むことができます。

談合・リベートのリスク

都心よりも地方の建設業の方が談合やリベートがあったりします。

談合の有無の確認は必須ですが、それを受け入れるかどうかは買い手の判断となります。

また、ゼネコンとの取引では担当者個人へのリベートもあったりするので、ここもよく確認しておきましょう。

財務のリスク

粉飾決算で最も多いのは「未成工事支出金」の勘定科目でごまかしているケースです。

未成工事支出金は費用の繰り延べに使う勘定科目ですが、これを利用して利益を大きく見せ、工事が完了しても資産に計上したまま費用化しないという手法が使われています。

M&Aの際には、対象企業の決算書で未成工事支出金が不正に多くないか必ずチェックしましょう。

確認する方法としては、3期分を並べて取引先と残高を確認する、社長にヒアリングするなどが有効です。

まとめ

建設業界を取り巻く現在の状況や、建設業のM&Aで押さえておくべきポイントをご紹介しました。

長年にわたり、建設業界のM&Aはデメリットが大きいことで再編が起こりにくいと言われてきましたが、現在は非常に活発にM&Aが行われています。

建設業のM&Aを検討するにあたっては、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 工事経歴書で需要を把握する

- 建設業許可があって、経営管理責任者・有資格者がいるか

- 談合やリベートがないか

- 粉飾で未成工事支出金が増えていないか

このように、建設業のM&Aは他業種に比べて特殊なケースも多いため、業界に精通していて信頼もできるM&A仲介業者に相談することをおすすめします。

こんなお悩みありませんか?

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2022年05月09日

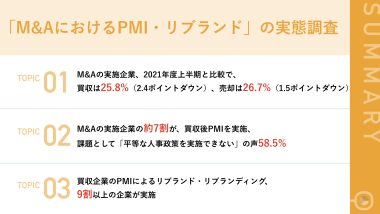

【M&Aへの意欲、2021年度上半期との比較調査】 売却検討理由が「経営不振のため」から「後継者不在(事業承継)」に変化

M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ(バトンズ)」を運営する株式会社バトンズ(本社:東京都千代田区、代表取締役:神瀬悠一、以下バトン...

-

2022年03月15日

水産業界は今後どうなる?DXや政府の取り組みについて紹介

日常的に魚介類を食べる習慣のある日本において、水産業はなくてはならない産業です。しかし、水揚げから卸売り、加工、小売りなどを経て消費者に...

-

2022年03月10日

農林水産業が抱える課題と今後の展望について解説

農林水産業は日本の素晴らしい食文化や美しい景色を支えており、世界から高く評価される日本の自然や食文化を形づくる、重要な産業です。しかし就...