M&Aの競業避止義務とは事業譲渡を行うとき、売り手が負う義務です。具体的にどのような特徴があるのでしょうか?会社法で定められている内容や、契約時に競業避止義務について明確にすべき点などを見ていきましょう。

競業避止義務とはどのような義務なのか?

競業避止義務はM&Aの競業避止義務と従業員に企業が課す競業避止義務の2種類です。

それぞれどのような義務なのか解説します。

M&Aの競業避止義務とは

M&Aの競業避止義務は、事業や会社を売却する譲渡企業が、事業や企業を手放した後に同様の事業を行い、買収した譲受企業に不利益を生じさせないよう定められた決まりです。

M&Aの契約を締結する際に、具体的な期間や制限される事業の範囲を取り決め設定します。

仮にM&A時に競業避止義務が設定されなかったとしても、M&Aの手法が事業譲渡なら、会社法によって競業避止義務についての制約が課されているので、注意が必要です。

従業員に課される競業避止義務とは

従業員に対して課される競業避止義務は、退職後に競合他社へ入社したり、独立して自社の利益を脅かしたりしないよう課される義務です。場合によっては「職業選択の自由を縛る」ものとして捉えられることもあります。

従業員に対して競業避止義務を設定する場合は「その従業員に競業避止義務を設定する合理性」が重要です。理由もなく競業避止義務を設定しても、裁判では無効と判断されるケースが多いでしょう。

競業避止義務が生まれた理由

競業避止義務は譲受企業の利益を保護するために生まれました。競業避止義務がない場合、譲渡企業は売却した事業や会社と同じ事業や会社を始められます。設備や従業員などは売却しているのでなくなっていますが、ノウハウや取引先との人脈などはなくなりません。

同じ事業や会社を始めれば、ゼロから始めるよりスムーズに成果を出し、譲受企業のシェアを奪うこともあるでしょう。このような状況では、譲受企業はM&A実施時に想定していた利益を得られず損をしてしまいます。

このような譲受企業のリスクをなくし、フェアな取引を行うために設けられました。

競業避止義務は会社法で規定されている

競業避止義務は会社法で決まっています。

ただし、法律で規定されているのは事業譲渡の場合のみです。その他の手法でM&Aを行うときには、会社法で規定されておらず、当然に適用されるものでない点に注意しましょう。

事業譲渡

会社法第21条には、事業譲渡から20年のあいだは「同じ市町村」や「隣接する市町村」で同一の事業を行うことを禁止する、と明記されています。この20年という期間は原則であり、特約を設けることで最大30年まで延長可能です。

法律で決まっている内容のため、契約書に競業避止義務に関する内容を盛り込んでいなくても、競業避止義務は発生します。

また事業譲渡と同じように競業によるトラブルが発生する恐れのある会社分割には、事業譲渡の競業避止義務が類推適用されることが多いでしょう。会社法の条文に会社分割時の競業避止義務についての記載はありませんが、似ている部分が多い取引のため、競業避止義務が発生すると解釈する考え方です。

事業譲渡以外のM&A

事業譲渡や会社分割以外のM&Aは、会社法で競業避止義務について定められていません。

ただし契約書に盛り込めば競業避止義務を定められます。必要に応じて交渉の上設定するとよいでしょう。

M&Aの競業避止義務で明確にすべきポイント

競業避止義務は譲受企業の利益を守るために必要な規定だと分かりました。

競業避止義務を設定するときには、どのような点を明確にしておくとよいのでしょうか?

競業の範囲

会社法には「同一の事業を行ってはならない」と記載されていますが、同一の事業がどこからどこまでなのかまでは記載されていません。

例えば、アウトドア関連用品を扱うECショップを買収した場合、同じくアウトドア関連用品のECショップを同一の事業とするなら、「競合するアウトドア関連用品のECショップ事業を行ってはいけない」と明確にしておきましょう。

ただし範囲を「ECショップ事業」というように広くし過ぎると、譲渡企業が納得しない可能性があります。譲渡企業・譲受企業の双方が納得のいく範囲を見つけ出さなければいけません。

競業避止義務と利益相反取引の関係

譲渡企業から見ると、「定めた範囲の事業を一定期間行えない競業避止義務は、利益相反取引にあたるのではないか?」という疑問が生まれることもあるでしょう。

利益相反取引は、一方が利益を被るともう一方は不利益を被る取引です。企業が利益相反取引を行うには、取締役会の承認を受けなければいけません。例えば企業の取締役が自社の持つ不動産を安価に購入する取引をする場合、利益相反取引にあたるため取締役会の承認を受ける必要があります。

一方、競業避止義務は売却した事業を一定期間できなくなる規定です。取引や条件を制限する利益相反取引と異なり、同一の事業を行う行為そのものを対象としています。

競業避止義務と独占禁止法の関係

企業が行う事業に制限を加える競業避止義務ですが、原則として独占禁止法違反になることはありません。独占禁止法違反に問われるのは、譲渡の対象となる事業とは異なる事業にも競業避止義務を課した場合です。

例えばアパレルショップの事業譲渡を行うとき、譲渡企業がアパレルショップを一定期間行わないよう規定するのは競業避止義務として認められる範囲内といえるでしょう。一方、あらゆるジャンルの小売店の運営を競業避止義務の範囲として定めるのは、独占禁止法にあたる可能性があります。

競業避止義務違反があるとどうなる?

事業や会社を売却した譲渡企業が競業避止義務違反を行い、同一の事業を展開し始めた場合、売り手である譲渡企業と買い手である譲受企業はどうなるのでしょうか?

売り手に事業の差止めや損害賠償請求が課される

会社法や契約書で定められている競業避止義務に違反すると、売り手には事業の差し止めや損害賠償請求が課されます。また違反があったときにどのように対応するかは、契約書へ盛り込んでおくとスムーズです。

事業停止の請求や損害賠償請求の他にも、契約解除やM&Aで支払った対価の一部の返金を買い手が求めるケースもあります。

買い手には立証責任がある

ただし事業停止や損害賠償請求を行うには、買い手が売り手の競業避止義務違反を立証しなければいけません。売り手の行為が確かに競業避止義務違反であることと同時に、買い手が被った被害額の提示も求められます。

立証には手間と時間がかかりますし、コストをかけて裁判を行ったからといって、買い手の主張が必ず認められるとは限りません。

競業避止義務に関するトラブルの回避は、契約前の見極めがポイントです。M&Aの最初に行うトップ面談で、売り手経営者の人柄も含め慎重に判断しましょう。

競業避止義務に抵触した事例を紹介

ここからは、競業避止義務に抵触した事例について詳しく見ていきましょう。

ドライクリーニング洗剤を扱う企業の事例

A社はドライクリーニング溶剤が配合された洗剤を代理店や楽天、ヤフーショッピングといったインターネットのショップページで販売していました。

ただし経営はうまくいっておらず、債務超過になったことや代表が病気を患い事業の継続が困難となったことから、加盟店の代表者が新会社として企業を設立します。A社は販売事業をすべて譲渡し、新会社がドライクリーニング用洗剤の販売事業をスタート。

新会社の代表は、これとは別にA社代表との間でコンサルタント契約を結び、A社代表から助言や指導を受けます。コンサルタント料を支払うことで、A社代表が抱えていた負債を支払えるようにしていました。

ところが、譲渡後にA社代表が、洗剤の製造を委託していた企業に新会社との契約を破棄するように求めます。A社代表が「新たに洗剤等の販売事業を始める」などと発言していたこともあり、新会社の代表はコンサルタント契約を解除しました。

その後、A社代表は、譲渡したはずの商標と非常に酷似した名前の洗剤を扱うことを自分のWebサイトで発表し、販売するようになります。それからもA社代表は、「テレビショッピングなどを用いて商品を販売する新会社の方針について違和感を持っていた」といった主旨の小冊子を他の加盟店に配布したり、既に新会社の顧客となっていた企業との取引を再開したりと、競業避止義務に違反する行為を行っていたのです。

新会社はA社に対して、譲渡事業の商標を用いた洗剤販売事業の差止めや損害賠償を求めて提訴しました。

競業避止義務を理解してM&A(売却)の準備を進めよう

M&Aを行うときには競業避止義務についてもチェックしておきましょう。

会社法で競業避止義務の対象となっているのは、M&Aの中でも事業譲渡のみです。ただし会社分割は、事業譲渡と似たトラブルが発生する恐れがあると考えられるため、競業避止義務が類推適用されます。

これらは契約書に盛り込まなくても競業避止義務が適用される手法です。株式譲渡といったその他の手法でM&Aを実施するとき、競業避止義務の規定が必要と考えられる場合には、別途契約書へ盛り込まなければいけません。

事業譲渡でもその他の手法でも、競業避止義務の範囲や期間は明確にしておきましょう。違反が発生したときの対応についても記載しておくと安心です。

また競業避止義務をめぐるトラブルの立証責任は買い手である譲受企業にあります。明確に立証するのは難しいため、契約前に「確かに信頼できる相手か」よく見極め買収を決めるのもポイントです。

こんなお悩みありませんか?

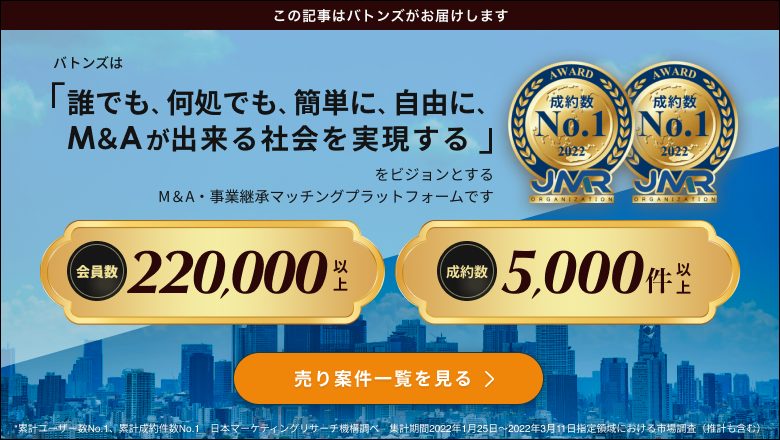

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2024年12月11日

人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継

大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日

トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】

運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...

-

2024年09月05日

未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ

2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...