近年多発している高齢ドライバーの運転操作ミスによる事故や排気ガスの排出量による温暖化への影響など、自動車産業が直面している様々な問題を革新技術で解決すべく、多くの関連企業が技術開発に取り組んでいます。

これにより、自動車業界になかった新しい技術やノウハウ、知見が必要とされるようになり、異業種との連携や技術統合を進めるためのM&Aが積極的に行われるようになっています。日本はこれまで、アメリカやヨーロッパに並び自動車業界を牽引する存在として活躍してきましたが、今後どのようになっていくのでしょうか。今回は自動車業界の動向、今後の展望を解説します。

昨今の自動車業界の動向

まずは昨今の自動車業界について見ていきましょう。

国内自動車業界は地球温暖化問題や安全性問題の打開策として電気自動車(EV)が登場しIoT化(Internet of Things)が進んでいます。「100年に一度の大改革時代」と言われている国内自動車業界は、M&Aによる統合でこれらの問題を打開しようとしています。

市場規模の推移

経済産業省の「平成26年工業統計調査」によると、2014年の自動車製造業の製品出荷額等は53兆3,101億円。全製造業の約17.5%に相当する額となっており、自動車産業は日本の主要産業の一つです。

自動車1台は約3万個の部品からできており、そのほとんどは下請けのサプライヤーが製造しています。例えば国内最大手であるトヨタでは、全国に約4万社の下請企業を抱えています。自動車産業はまさに国を支える基幹産業です。

2017年のデータによると、国内市場の販売台数は523万4,166台となっています。そして今後、人口減少や若者の車離れによってこの数は停滞もしくは減少すると予想されています。市場が小さくなるなか戦うため、海外戦略や多角化戦略が必要になるでしょう。

このように、自動車産業に関わる企業の供給量は国内の人口減少とは裏腹に、さらに増えることが予想されます。また、国内のみならず、海外にも市場が増える可能性があるということは、海外のニーズにも応えていくためにM&Aのチャンスが増えていくでしょう。

自動車産業を取り巻く環境

次に日本の自動車業界が直面している問題や今後の展望について見ていきましょう。

まず各社が最も重要視している問題は、地球温暖化対策による環境規制です。これに対応すべく各社が力を入れているのが、燃料の電気化による電気自動車(EV)の普及です。駆動方式を従来のガソリンエンジンからモーターにチェンジし、燃料タンクの代わりに蓄電池を内蔵した車のことです。電気を利用して走行することにより排気ガスが一切排出されないため、環境に優しいことが大きなメリットです。日産の「リーフ」をはじめ、各メーカーが開発を進めています。

また、近年の自動車業界で競争が激しいのがIoT化です。IoT(Internet of Things)とは身の回りのあらゆるモノがインターネットと接続される技術のことを言います。車にインターネットを接続することで道路状況や事故の多い場所をデータとして保存することができ、より一層安全な運転を可能にします。将来的にはこの技術を応用し、自動運転化も進むでしょう。2017年には「緊急時以外はアクセル・ブレーキ・ハンドルの全てを車が操作する自動運転車を2020年までに市場化する」と内閣府が発表しています。

ではこれらの変化はどのように企業に影響を及ぼすのでしょうか。

まずは製造物の変化への対応です。自動車産業を支えるサプライヤーは電動化や自動化により、これまで製造してきた部品と全く異なる部品を供給しなくてはなりません。しかし、これまでとは畑違いのものを製造するのは非常に難しく、時間もコストもかかってしまいます。そのため、それらのノウハウを持った他分野の企業とのM&Aにより早急に対処しようとする動きが活発になるでしょう。

さらには、新企業の参入もあげられます。クラウド技術やデータ分析など、従来のサプライヤーでは難しい部品や分野の補填のため、様々な企業が参入してきます。このような企業との連携やM&Aも活性化していくと見込まれています。

自動車業界は近い将来どう変化していくのか

自動車業界の今後の動向や、地球温暖化問題に向けた対策を早急に求められていること、より安全な運転を実現するためIoT化が進められていることを解説しました。

では、今後の自動車業界はどう変化していくのでしょうか。

電動化技術 “ZEV,NEV” など海外展開を考えても必須

環境問題による規制により、各社が自動車の電動化を進めていることをお伝えしましたが、その目標としては排出ガスを一切出さない車「ZEV(Zero Emission Vehicle)」や「NEV(New Energy Vehicle)」を市販化することです。これは日本のみならず世界的に進められている計画であり、特に規制の厳しいEUで活発です。

例えばドイツに拠点を置くフォルクスワーゲンは、2030年までに電気自動車を50種類発売すると2017年に発表しています。市場の大部分を海外に置く日本にとって、今後の海外展開を考えてもこの動きにはいち早く乗らなくてはなりません。

しかし各社が悩んでいるのが電動化のノウハウの不足です。今後は高出力のモーターや小型でエネルギー密度の高い電池の開発が重要となりますが、今までガソリンを相手にエンジンの開発ばかり行ってきた自動車会社にとって、電動化のノウハウは不足しています。これを補うために、今後はそのようなノウハウを持っている企業との連携やM&Aは競争に勝つための具体策の一つと言えるでしょう。

自動運転技術

自動車のIoT化も今後ますます重要となります。自動運転により人間のミスが減り、事故を減らすことができれば安全な環境整備が実現できます。そのためには、高精度センサーの開発やカーナビの代替となる大型モニターの導入などが必須と言えるでしょう。また、完全な自動運転化に成功すれば運転席が必要無くなるため、車そのものの形状や内装も変わっていくはずです。つまり、この数年で車の概念が大きく変化すると考えらえます。

また、先述したように改革が起こるということはそこに新たなビジネスのチャンスが生まれます。これからの自動車業界は自動車会社だけでなくAppleやGoogleなどのソフトウェアに長けた企業も参入してくることが予想されるため、激化する競争をどう勝ち抜くか、各社の戦略が光ります。

M&Aで不足するトレンドを補完

自動車産業を支えるサプライヤーは、上述したように時代の変化にいち早く対応しなくてはなりません。また少子高齢化により、人手不足や後継者不在といった問題も浮き彫りになってきています。これらを解決するために不足していることを、M&Aで効率よく、迅速に補填することが求められます。

IT・ソフトウェア企業を買収

まずはIoT化や自動運転化についてみていきましょう。これらの実現にはデータ分析やクラウド技術が必要となります。そのため、そういった技術に長けたIT企業やソフトウェア企業を買収する動きに加え、多額の資本と引き換えに技術提供を受けようとする企業もでてきました。上質な技術やノウハウを他社より早く獲得し、商品化するためにはこういった買収は必須といえます。また、成長が著しいこれらの企業とのM&Aは社内の人手不足解決にも繋がります。

海外M&Aで販路拡大

市場の大半を海外に置く日本の自動車会社にとって、海外展開は重要な戦略です。しかし海外展開には、市場調査や販売戦略の模索など事前にたくさんの労力を費やさなくてはなりません。そのため、現地のことを熟知した海外企業とのM&Aで、この労力をできるだけ減らすことも可能です。

また、国によって異なる文化や思想があるため、M&A先の企業文化や従業員の価値観を知るだけでも大きなメリットが生まれます。海外M&Aはハード面でもソフト面でも、たくさんの利益を得ることができるでしょう。

M&Aでノウハウを取り入れた事例

では、実際にどういったM&Aが行われているのでしょうか。

例えば、SUVの中古車販売に力を入れている名古屋市の企業「GOOD SPEED」は同じく名古屋市に拠点を置く自動車整備会社「ホクトモータース」とM&Aを行いました。これにより整備環境の拡大によるアフターサービスの充実や、他社で購入した人に対しても車検や整備といったサービスを提供できるようになり、結果として両社の企業価値がぐっと上がることになりました。

技術革新のスピードが求められる自動車業界

現在自動車業界は大改革時代を迎えています。国内の自動車業界を支えるサプライヤー企業は、今後戦略的な営業手段の1つとして、他社とのM&Aも視野に入れるべきでしょう。戦略的な経営手段としてのM&Aは、自社の可能性を広げてくれます。

こんなお悩みありませんか?

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- ROA(総資産利益率)とは?目安や基準、ROEとの違いも解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- インサイダー取引とは?どこまで該当するかわかりやすく解説

- 債務超過とはどういう意味?赤字や倒産との違いや解消法・貸借対照表の見方も解説

- EPSから企業の収益力や成長性を判断!その他の代表的指標も紹介

- PBRとPERの違い説明できますか?株価の割安性を見る2つの指標

- EBITDAとは?意味や特徴、会社の何を知れるかを解説

- 「MOU」とは法的拘束力を持たない契約?丨オンラインのM&AでMOUを交わす意味も解説

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

- ROEとは?目安や計算式、分解式を理解し、M&Aに活用しよう

その他のオススメ記事

-

2022年05月09日

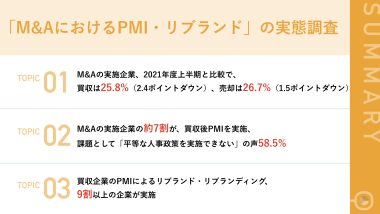

【M&Aへの意欲、2021年度上半期との比較調査】 売却検討理由が「経営不振のため」から「後継者不在(事業承継)」に変化

M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ(バトンズ)」を運営する株式会社バトンズ(本社:東京都千代田区、代表取締役:神瀬悠一、以下バトン...

-

2022年03月15日

水産業界は今後どうなる?DXや政府の取り組みについて紹介

日常的に魚介類を食べる習慣のある日本において、水産業はなくてはならない産業です。しかし、水揚げから卸売り、加工、小売りなどを経て消費者に...

-

2022年03月10日

農林水産業が抱える課題と今後の展望について解説

農林水産業は日本の素晴らしい食文化や美しい景色を支えており、世界から高く評価される日本の自然や食文化を形づくる、重要な産業です。しかし就...