中小PMI支援センター株式会社 パートナーコンサルタント

FBAAファミリービジネスアドバイザー基礎・上級資格認定証保持者

税理士法人新宿総合会計事務所、株式会社SGAコンサルティング(M&A支援機関登録専門家)

中小企業の経営相談、補助金相談からM&Aアドバイザー、DD、PMIまでワンストップで対応する実績豊富な中小企業診断士、税理士、社労士、弁護士が集まった専門家集団です。

「中小PMI支援センター株式会社」の紹介ページ

令和5年9月に中小M&Aガイドラインが3年ぶりに改訂されました。本記事では、中小M&Aガイドラインの概要や目的などを解説します。

中小M&Aガイドラインとは

令和2年3月に「中小M&Aガイドライン ー第三者への円滑な事業引継ぎに向けてー」(以下、「中小 M&Aガイドライン(初版)」)が策定されました。これは平成27年3月に策定されていた「事業引継ぎガイドライン」の全面改訂版という位置づけのもので、平成27年から令和2年までの5年間にM&Aが中小企業の事業承継の出口戦略の一つとして一般的なものになってきたことに対応する形で策定されたものです。

背景には、平成29年に調査時点の平成28年から10年間で平均引退年齢の70才超となる中小企業経営者は約275万人にのぼり、そのうち約半数の127万人が後継者未定であるという統計データが示され(出典:中小企業庁「平成30年度中小企業・小規模事業者関係税制改正について(平成29年12月) 」)、「大事業承継時代の到来」などと取り沙汰されるようになったことがありました。

後継者不在の中小企業は、M&Aを積極的に行って次世代に会社を繋いでいく必要があるとの認識が広まり、ガイドラインの策定に至っています。

中小M&Aガイドラインの目的

中小M&Aガイドライン(初版)の冒頭には、策定理由が以下のように述べられています。

<中小M&Aガイドライン(初版)の冒頭>

M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示すため、旧ガイドラインを全面的に改訂することとする。

引用元:中小企業庁「中小 M&A ガイドライン-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて(第2版)―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―」11頁

https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004-b.pdf

円滑なM&Aを実施するためには、中小企業経営者によるM&Aについての正しい理解が必要となります。さらに、専門家による適切な支援も必要です。そのための手引きが、この中小 M&A ガイドラインです。

中小M&Aガイドラインの改訂ポイント

中小 M&A ガイドライン(初版) の策定から3年が経過し、マッチング支援やM&Aの手続進行に関する総合的な支援を専門に行う専門業者に関する課題が見受けられるようになり、そうした課題に対応するため令和5年9月に中小M&Aガイドラインが改訂されました。

改訂の主なポイントは次の4つです。

さらに、令和3年4月に「中小M&A推進計画」が策定され、同計画のもと「M&A支援機関登録制度」が創設されました。登録制度については後述しますが、登録を希望するM&A支援機関は、この中小M&Aガイドラインの遵守宣言をすることが登録要件の一つとなっています。

中小M&Aガイドラインの概要

中小M&Aガイドライン(第2版) は、全106頁で、第1章(23頁~59頁) が後継者不在の中小企業向けで、第2章(60頁~101頁) がM&Aの支援機関向けという2部構成になっています。

目次の大きい見出しは次の通りです。

第一章は、中小企業がM&Aを進めるにあたって必要な項目が網羅的に説明されています。

どのように相手を探し、どの専門家に何を依頼して、M&Aをどう進めて行くのかの手順の記載があり、これまでM&Aに取組んだことのない中小企業にとって役立つ情報が記載されています。さらに、仲介者とFAの違いや報酬体系なども事例とともに説明されており、M&A実施にあたってかかる費用感もつかむことができるものとなっています。

第二章は、M&A支援機関向けに質の確保・向上と適正な業務遂行を行うための具体的な行動指針や他の支援機関との間の連携、専門家の職種ごとの特徴などについて記載されています。

また、参考資料として「中小M&Aの主な手法と特徴」「中小M&Aの譲渡額の算定方法」「中小M&Aの事例」(後述します)「各種契約書のサンプル」「M&A仲介契約/FA契約 重要事項説明書サンプル」などが用意されています。これらはすべて、以下のWebサイトで見たりダウンロードしたりすることができます。

・経済産業省「中小M&Aガイドライン」を改訂しました

https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004.html

・中小企業庁「中小 M&A ガイドライン(第2版)令和5年9月」

https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004-b.pdf

M&A支援機関に係る登録制度

ここまでの流れを時系列でまとめると次の通りです。

平成27年3月:事業引継ぎガイドライン 策定

平成29年12月:70才超となる中小企業経営者が約275万人でうち127万人が後継者未定

令和2年3月:中小M&Aガイドライン(初版)策定

令和3年4月:M&A支援機関登録制度 創設

令和5年9月:中小M&Aガイドライン(第2版)策定

M&A支援機関登録制度が創設されたのは中小M&Aガイドライン(初版)が策定されてから約1年後であり、登録制度の実施を通して中小M&Aガイドラインの理解と普及を推進することが目的とされています。

M&A支援機関登録制とは、中小企業に対してFA(ファイナンシャル・アドバイザー)業務または仲介業者を行う者が、一定の要件を満たす場合に登録を受けることができる制度です。登録を受けたM&A支援機関の費用のみが補助対象となる補助金も用意されていますので、中小企業経営者がM&A支援機関を選ぶ際には、この登録を受けているかどうかが判断基準の一つになるでしょう。

・M&A支援機関登録制度

https://ma-shienkikan.go.jp/

・M&A支援機関に係る登録制度の創設について

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210802m_and_a.html

中小M&Aの事例

中小M&AガイドラインのWebサイトに掲載されている「中小M&Aの事例」には以下の事例があります。

(1) 小規模企業・個人事業主において中小 M&A が成立した事例

① 小規模企業において成立した事例

② 個人事業主において成立した事例

③ 家業的経営(家族経営)である中小企業において成立した事例

④ M&A プラットフォームを利用してマッチングが実現し、成立した事例

⑤ フランチャイズ(FC)店において成立した事例

(2) 経営状況が良好でない中小企業において中小 M&A が成立した事例

① 赤字であるにもかかわらず成立した事例

② 債務超過であるにもかかわらず成立した事例

(3) 親族内承継の頓挫から中小 M&A に移行し成立した事例

後継者候補が承継を拒んだため中小M&Aに移行し成立した事例

(4) 意思決定のタイミングが中小 M&Aの成立内容に影響を与えた事例

適切なタイミングで中小 M&Aを決断していれば、より好条件で譲り渡せた事例

(5) 譲り渡し側の条件の明確化が中小 M&A の成立に寄与した事例

① 譲り渡し側経営者の希望通り、従業員の雇用が引き継がれることを条件として成立した事例

② 譲り渡し側経営者が中小 M&A の成立後にも一定期間経営に関与することを条件として成立した事例

(6) 従業員の反対にもかかわらず成立した事例

中小 M&A に反対していた従業員の理解を得た上で成立した事例

(7) 廃業を予定していたものの中小 M&A が成立した事例

① 事業の一部を中小 M&A により譲渡し、廃業費用を捻出した事例

② 廃業を考えていたものの、支援機関から中小 M&A を提案されたことを機に中小M&A に挑み、成立した事例

(8) 何らかの理由により中小 M&A が成立しなかった事例

① 中小 M&A 着手が遅れたため、資金繰りが尽きてしまい、中小 M&Aが不成立に終わり廃業した事例

② 社外へ情報が漏れたことに伴い、中小 M&A が不成立になった事例

③ オーナー一族間の不和、コミュニケーション不足により、中小 M&A が不成立になった事例

④ 譲り渡し側が不誠実であったため中小 M&A が成立しなかった事例

(1)~(7)は、会社の規模や状況別にM&Aがどのように成立したのかが解説されています。(8)はいわゆるM&Aの「失敗事例」です。URLは次の通りですので、自社や支援先の状況と近いものを探して参考にすることができます。

・中小M&Aの事例

https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004-4.pdf

まとめ

以上、中小M&Aガイドラインのについて解説しました。

中小企業経営者でM&Aの実施を検討している場合でも、M&A支援機関で中小企業のM&Aの支援を予定している場合でも使える内容になっています。

ガイドライン自体は100頁強の大作となっていますが、関係のある部分だけを読むならそれほど負担にはなりません。本記事を参考にしていただき、該当箇所を探していただければと思います。

少しでも読者の皆さまの参考になったのなら幸いです。

こんなお悩みありませんか?

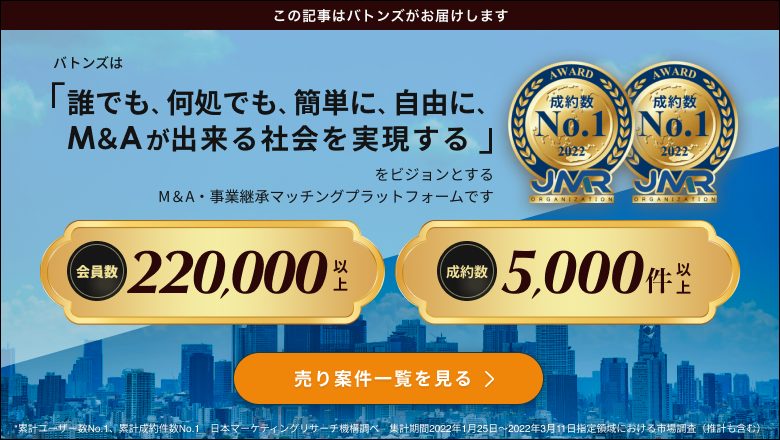

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2024年12月11日

人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継

大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日

トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】

運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...

-

2024年09月05日

未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ

2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...