M&Aと聞くと黒字の優良企業のみが行う、というイメージがあるかもしれませんが、実際には債務超過の企業がM&Aを行うケースも少なくありません。場合によっては、債務超過の企業のM&Aであっても、無事成約しシナジー効果が発揮され、買主が多くの利益を得られたケースもあります。

ただし、ここで気をつけないといけないことがあります。債務超過の企業のM&Aを行う際に、事業譲渡を行う場合には、債権者から詐害行為と見なされるリスクも孕んでいるため注意が必要です。せっかくM&Aが成立したと思っても、詐害行為と見なされてしまうと、売主はもちろん買主側にも多大な迷惑がかかることがあります。

今回は、詐害行為のリスクを低減しつつ、債務超過案件のM&Aを安全に実行するために、押さておくべきポイントをお伝えします。

詐害行為とは?

詐害行為とは、債権者の利益を害することを知りつつ、債務者が自己の持つ財産を減少させる行為です。詐害行為は債務超過などに陥っている会社が、債権者に対する弁済を免れる目的で行われるケースが多いです。

本来会社が倒産する場合には、債務者は財産を換金し、換金によって得た金銭を以って債権者に対する弁済を図る必要があります。しかし、事前に会社の資産が第三者に贈与または著しく低い価格で売却されてしまうと、換金できる資産がなくなり、債権者は弁済を受けられなくなります。

この仕組みを悪用し、債権者への弁済を免れようとする債務者は少なくありません。そこで、債権者にはこのような詐害行為の効力を取り消す権利(詐害行為取消権)が法律上保障されています。

債務超過の企業のM&Aは詐害行為とみなされるリスクがある

事業譲渡という形で債務超過案件のM&Aを行う際、買主側は債務を引き継がずに資産のみ引き継ぐことが可能です。しかし、売主(債務超過の会社)側の債権者からすると、M&Aにより資産のみ相手企業に移転するため、弁済を受けたくても受けられなくなる可能性があります。

そこで、もし債権者が弁済を受けられない状況であると判断したら、詐害行為取消権が行使され、M&Aの効力が無効となるケースもあり得るのです。もしくは、買主側が買収代金を追加で支払うように要求される場合もあるため要注意です。

債務超過の会社や事業を売却する際に最低限知っておくべきポイントとは?

では、売主は債務超過の会社や事業を売却する際、どのような点に気をつけておくべきなのでしょうか?ここで、売主が最低限知っておくべき3つのポイントを紹介します。

買主側にありのままの現状やリスクを伝えておく

前述した通り、債務超過の会社が事業譲渡によりM&Aを行う場合、債権者からの申し立てでM&Aの効力が無くなったり、買収代金の追加支払いを要求されたりと、買主側に大きな負担が発生するリスクがあることを説明しました。

債務超過の会社の事業だけを譲渡する側は、買主側にそうした負担をかけないために、あらかじめ自社の現状や抱えるリスク(詐害行為とみなされるリスク)をありのまま伝えることが重要です。自分では分からなければ、専門家に相談するのも有効でしょう。

仮に、M&Aを行った後に詐害行為取消権の行使や買収代金の追加支払いが発生した場合、買主側との間で訴訟が起きたりと、売主側の責任が追及される可能性が高いので十分な注意が必要です。

情報開示が不十分だと、買主側から表明保証違反を問われる

債務超過の会社は、詐害行為と見なされるリスクの他にも、買主側から表明保証違反を問われる可能性があります。これは、株式譲渡や事業譲渡など、スキームによらないので、注意が必要です。

M&Aのプロセスを進めるにあたっては、契約書の中に「表明保証」を明記した上で最終的な譲渡契約を締結するケースが多いです。表明保証とは、相手側に伝えた内容が全て事実である旨を保証する条項です。

売却利益が少なくなったり(場合によっては売主の手取りがゼロということも実際にはあります)、M&Aの交渉が白紙になるのを恐れて、債務超過である旨や簿外債務などを隠そうとする売主も中にはいます。表明保証を明記して契約していた売主が、事実を隠していたり虚偽の情報を伝えていたことが後ほど発覚してしまった場合、表明保証違反のためM&Aの契約解除や損害賠償の請求を求められ、結果的にM&Aを行う以前よりも資産が減少する事態になりかねないので注意しましょう。

シナジー効果が見込める買主にアプローチする

一見すると、やはり「債務超過の会社や事業は譲渡できないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、自社の事業とのシナジー効果を見込める買主候補にアプローチできれば、債務超過の会社でもM&Aは成立します。そのためには、自社を客観的に見ることと、専門家への協力を仰ぎ、売主買主および債権者、この全員がメリットを享受できるスキームを模索する必要があるでしょう。

リスクを最小限に抑えつつ債務超過のM&Aを行う2つの方法

詐害行為のリスクを最小限に抑えるための具体的な方法は二つあります。

- 民事再生手続きの過程でM&Aを実施する

一つ目は、民事再生手続の過程でM&Aを実施する方法です。通常の民事再生手続では、裁判所の監督下で引き続き事業を継続し、そこで得た収益から債務の支払いを実施します。しかし裁判所に認められれば、M&Aの売却利益で得た資金を以って債務の弁済を図ることも可能です。

この方法は「プレパッケージ型民事再生」と呼ばれており、これを行うにはあらかじめ買主側とM&Aを実行する契約を締結しておくのが重要です。ただし状況次第では、民事再生手続きの実施により事業価値が下落するリスクもあります。

事業価値の下落リスクはあるものの、詐害行為と見なされるリスクを削減できる点で、プレパッケージ型民事再生の仕組みを用いたM&Aはメリットが大きいです。

- 適正価格でM&Aを実施する

そもそも債務超過の企業のM&Aが詐害行為と見なされるのは、債権の回収が困難だと判断されるからです。

したがって、二つ目の方法として、適正価格でM&Aを実施するということも言えます。債権回収が引き続き可能である旨を示せれば、詐害行為と見なされるリスクは小さくなります。

とはいえ、適正価格である旨は簡単には認められにくいです。適正価格である旨を認めてもらうには、公認会計士や税理士に事業価値報告書を作成してもらった上で、M&Aを実施する方法が効果的です。

税務・会計の専門家に書面でM&Aが適正価格で実施される旨を証明してもらうことで、詐害行為と見なされるリスクを最小限に抑えられます。ただし適正でないと判断される可能性もあり、その場合には買収代金の追加支払い請求や詐害行為取消権が行使されます。

債務超過でもM&Aは成立するが売主買主双方の理解が不可欠

債務超過案件のM&Aには、詐害行為と見なされるリスクや表明保証違反を問われるリスクなどがあるため、通常のM&Aよりも慎重に実施する必要があることをお分かりいただけたでしょうか。

詐害行為と見なされると売主・買主共に損失を被るため、プレパッケージ型のM&Aを行ったり、専門家の認めた適正価格でM&Aを実施するなどの対策を講じ、安全にかつ誠実さをもって対応していきましょう。

こんなお悩みありませんか?

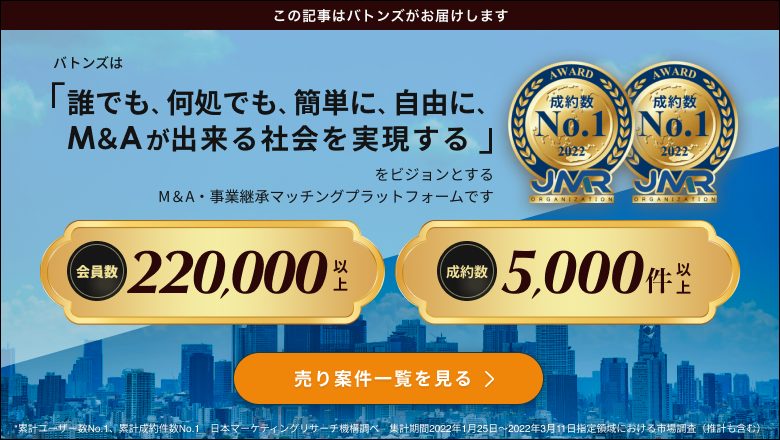

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2024年12月11日

人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継

大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日

トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】

運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...

-

2024年09月05日

未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ

2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...