▼海外を含め、多くのファンを持つ「日本酒」。酒造メーカーの中には白鶴や月桂冠のような大手メーカーもありますが、実は多くの企業が地元に密着した酒蔵で、事業規模が数十億円から数億円しかありません。酒造メーカーの中には昔からその地元の酒造りを営んで来た古い企業も多く、工業製品というよりは伝統工芸品のように職人達によって守られてきました。

しかし、このような酒造メーカーの多くが存続の危機に瀕しています。

一度生産をやめた酒蔵は、生き返らないのです。

一度生産をやめた酒蔵は、生き返らないのです。

廃業していく酒造メーカー

酒造メーカーの中には白鶴や月桂冠のような大手メーカーもありますが、実は多くの企業が地元に密着した酒蔵で、事業規模も数十億円から数億円程度です。酒造メーカーの中には昔からその地元の酒造りを営んで来た古い企業も多く、工業製品というよりは伝統工芸品のように職人達によって守られてきました。

酒造メーカーの減少

前述のとおり、酒造メーカーの多くが存続の危機に瀕しています。国税庁の発表によれば、酒造メーカーは昭和30年代の4,000社をピークに平成27年度には1,400社程度までに減少しています。減少傾向はいまだに続いており、今後も廃業するケースは減らないと考えられます。

酒造メーカー減少の2つの理由

この原因として挙げられるのが日本人の日本酒離れです。

日本における清酒の消費量は年々減少しています。国税庁の「お酒のしおり」という資料の平成30年版によれば、昭和50年に1,675千klあった日本酒の消費量は、平成28年には537千klと約1/3まで落ち込んでいます。

また、市場規模が縮小するのとリンクして、杜氏や蔵人という日本酒造りの職人も減少しているのも原因です。さらに成り手も少なくなっていて、職人の高齢化も進んでおり、今後引退する職人の技術の多くは若い世代に引き継がれないまま失われてしまうと考えられます。

無くなった酒造メーカーは二度と再現できない

市場規模が縮小している以上仕方ないことだと考えられるかもしれませんが、酒造メーカーが無くなるということには大きな損失が伴います。一度無くなった酒造メーカーの日本酒は二度と再現できないのです。

日本酒の3要素

日本酒の味や品質を決めるのは杜氏・蔵人の腕前も大切ですが、水、米、麹という3つの要素が大きく関わっていると言われています。この3つの要因のうちどれが欠けても同じ日本酒にはなりません。このうち水、米は大抵の場合、地元のものを使います。水の豊富な土地や米どころが、日本酒の生産地になることが多いのはこのような理由に基づきます。

無くなった日本酒は二度再現できない

よって、無くなった日本酒メーカーの日本酒を他の土地で再現するということはできません。地元の水や米によって味が決定されているので、他の土地に行って水や米を変えてしまうと同じ麹を使っていても違う味になってしまうからです。

更に再現するのが難しいのが麹です。麹とはコウジカビなどの微生物を繁殖させた、日本酒を発酵させるための菌です。

麹の奥は深く、一口に麹菌と言っても何を使って発酵させるか、どのように発酵させるかによっても麹菌の内容は変わってきます。酒造メーカーが廃業してしまうと、そこで培養していた麹菌やその培養手法を失われてしまい、同じ麹を作る事が非常に困難になります。

以上のように、1つの酒造メーカーが廃業するということは、その土地に根差した日本酒という地元の特産品が無くなって、さらにそれを後世に再現するということはほとんど不可能になるのです。

酒造メーカーに溢れるビジネスチャンス

上記のように、酒造メーカーが無くなることは大変な損失です。しかし、市場規模が減少している以上、ビジネスとしての存続は厳しいと考えられ、酒造メーカーが廃業していくのも致し方のないことのように思えます。しかし、酒造メーカーにはビジネスチャンスが溢れています。酒造メーカーのビジネスチャンスについて3つ紹介します。

高まる日本酒の海外人気

まず、酒造メーカーにとってビジネスチャンスとなるのが、海外で高まる日本酒人気です。貿易統計によれば日本酒の輸出量は平成19年11,334klから平成29年には23,482klと10年間で約2倍に増加しています。

更に2013年には和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたり、訪日外国人の増加によって海外の人が日本の食文化に触れる機会が多くなったりしたことから今後ますます市場は拡大すると考えられます。

科学的な手法による効率的な生産体制の確立

また、科学的な手法を導入することにより効率的な生産体制を確立する余地もあります。

日本酒はどちらかと言えば職人の世界として感覚知や経験に基づいて生産されてきましたが、科学的な生産管理手法を導入することによって、杜氏や蔵人の感覚や経験に依存しない効率的な生産体制を確立する余地があります。

例えば、近年有名になった日本酒の「獺祭」を生産している旭酒造はいち早く科学的管理を導入した酒造メーカーです。

旭酒造では、原料となる米の品種「山田錦」の栽培情報を管理するために田んぼの脇にセンサーを設置して栽培状況のデータを収集しています。また、麹の発酵の際の温度などもセンサーで管理しており、杜氏の感覚に依存しない生産体制を確立しようとしています。

このようにITなどを使った科学的手法を導入することにより、まだまだ生産体制の改善を図ることができます。

麹を活かした商品展開

また、酒造メーカーはお酒だけしか造れないわけではありません。例えば、近年、日本酒の材料となる麹に大きな注目が集まっています。麹には多くの酵素が含まれており、この酵素が健康に良いと言われて、麹を使ったダイエットサプリや化粧品が誕生しています。

このように「日本酒」という商品単体で見れば、国内の市場が先細る以上、海外展開にしか商機はありませんが、長年培ってきた技術を活かして、日本酒以外にもさまざまな商品展開をしていくのなら、日本国内の市場だけでも十分魅力的な業種だと考えられます。

事業承継から始める日本酒造り

以上のような酒造メーカーのビジネスチャンスを見て、酒造に挑戦しようと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、酒造への新規参入は決して簡単ではありません。

酒造メーカーに新規参入が困難な2つの理由

いくらお金や技術、知識などがあったとしても一朝一夕で酒造メーカーになることはできません。酒造メーカーは歴史によって作られるのです。

これは、お酒のメーカーとしてのブランディングには一定の時間がかかるという意味もありますが、物理的にも時間がかかります。日本酒は仕込めばすぐにできるというものではなく、完成するまで長い月日が必要になります。

例えば1年に1本のペースでお酒を仕込めたとして5回作るのには5年の月日が必要になります。よって、試行錯誤に時間がかかる以上、これまで日本酒を作り続けて来た酒蔵よりもノウハウを積むということは困難です。

また、新規参入は資金繰りが大変です。例えば、酒蔵を新しく初めてお酒を仕込んでも、醸造しなければならないので実際に販売できるようになるには最低1年程度かかります。この1年間の運転資金は膨大です。お酒を売れない初めの1年に耐えるために酒蔵の土地代、従業員の人件費、各種原材料費などで数千万円単位のお金は自己資金として必要となります。

酒造メーカーの後継ぎから世界を狙う

以上のことを考慮すると、自分で酒造メーカーを創業するのではなく、誰かから事業承継をした方がノウハウもすぐ貯まりますし、資金的にも楽になる部分が大きいです。

このようなメーカーを事業承継して、

上で説明した3つのビジネスチャンスを利用すれば、日本から海外に羽ばたく酒造メーカーへ成長させることも可能だと考えられるのです。

こんなお悩みありませんか?

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2022年05月09日

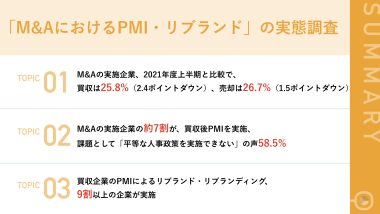

【M&Aへの意欲、2021年度上半期との比較調査】 売却検討理由が「経営不振のため」から「後継者不在(事業承継)」に変化

M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ(バトンズ)」を運営する株式会社バトンズ(本社:東京都千代田区、代表取締役:神瀬悠一、以下バトン...

-

2022年03月15日

水産業界は今後どうなる?DXや政府の取り組みについて紹介

日常的に魚介類を食べる習慣のある日本において、水産業はなくてはならない産業です。しかし、水揚げから卸売り、加工、小売りなどを経て消費者に...

-

2022年03月10日

農林水産業が抱える課題と今後の展望について解説

農林水産業は日本の素晴らしい食文化や美しい景色を支えており、世界から高く評価される日本の自然や食文化を形づくる、重要な産業です。しかし就...