近年M&Aに注目が集まり、「会社を買う」という選択肢が以前よりも身近なものになってきています。この記事を読んでいる方のなかにも、会社の購入を検討しているか、興味を持っている人も多いのではないでしょうか。今回は、会社を買うのに必要な費用やメリット、リスクなどをわかりやすく解説していきます。

スモールM&Aとは

M&Aは新聞に取り上げられるような大型の案件ばかりではなく、小規模なものもあります。なかには個人でも行えるような案件もあり、すでに軌道に乗った事業を個人が引き継ぐことも可能です。ここではそんなスモールM&Aについて見ていきましょう。

少額から事業を引き継げる

一般的に、小規模なM&Aは「スモールM&A」と呼ばれます。売買価格がおおむね1億円以下のものをスモールM&Aと呼ぶことが多いものの、明確な定義はありません。小規模事業のM&A全般を指して使われたり、売上高が5億円程度までの会社のM&Aを指して使われたりすることもあります。

スモールM&Aの一番のポイントは、少額で事業を引き継ぐことができる点です。売買価格が数百万円から数千万円程度なので、予算が少なくても検討しやすいのが特徴です。

個人でもM&Aは可能

M&Aというと、法人が会社を売買することというイメージがあるかもしれません。しかし、個人でもM&Aは可能です。スモールM&Aの案件には、経営者や投資家ではなくても、サラリーマンの年収で購入できる金額のものもあります。最近では個人M&Aにより小さな事業を引き継ぐことを検討するケースも増えています。

スモールM&Aの予算

では、スモールM&Aにまつわるお金の話をもう少し具体的に見ていきましょう。

数百万円で買える案件も

どの程度の予算があればスモールM&Aができるのでしょうか。もちろん買収する会社の規模によって異なりますが、案件によっては100万円~300万円程度の低価格なものもあります。

どのような業界の会社を購入したいのかということを合わせて、どれくらいの価格であれば前向きに進められそうかということも、あらかじめ考えておくとよいでしょう。

サポートや税金にかかる費用も準備が必要

M&Aを行う場合、会社の購入金額のほかにも諸費用がかかります。代表的な費用として、専門家からのサポート費用があります。M&Aには複雑な法務の知識なども欠かせないため、初心者が自力で交渉を進めるのはおすすめできません。成功させるためにも、専門家のアドバイスを受ける必要があります。

また、契約の内容によっては税金がかかります。例えば、時価より相当低い価格で会社を譲り受けた場合、贈与税を支払わなくてはなりません。納税時期や金額が想定外であった場合、M&Aが行えずに廃業になってしまう可能性もあります。納税猶予のサポート等もあるため、中小企業庁や国税庁のホームページを確認しておくとよいでしょう。

相場の算出方法

比較的安価に会社を購入できるとは言っても、契約金額が妥当なのかどうかは気になるポイントです。では、どのようにしてチェックしたら良いのでしょうか。会社の評価額の相場を算出する手法はいくつかあります。

例えばスモールM&Aでよく利用される「修正純資産法」では、負債なども含めた資産を時価で評価して、会社の純資産額を算出します。そこに、会社が将来生み出す見込みの価値として営業利益を1~2年分加算し、これを会社の評価額とします。通常のM&Aでは3~5年分の営業利益を加算することが多いのですが、小規模の会社の場合はそこまで大きな加算をしないのが一般的です。

ほかに、DCF法という手法もあります。将来的に期待できるフリーキャッシュフローを、現在価値に割り引いて企業価値を求める方法です。計算は複雑で理解しにくいですが、今後の事業計画を織り込んで企業を評価できるのが特徴です。ただし、大企業のM&Aでは頻繁に利用されているものの、スモールM&Aではそれほど使われていません。

また、同じ分野で似たような規模の会社の売値を参考にすれば直感的な理解がしやすいので、過去の事例を見て金額を検討してみるのもおすすめです。

このように、会社の評価額の相場を算出する方法はいくつかあります。わかりにくい部分もあるので、実際に確認したいときには専門家に相談するとよいでしょう。

会社を買うメリット

読者の方のなかには、企業勤めを続けるか、起業をするか、会社を買うかの選択肢から比較・検討をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。これらの他の選択肢と比べ、会社を買うメリットはどんなものがあるのかご紹介します。

初期から黒字経営ができる

M&Aで企業を買収した後、初めから黒字経営ができるということです。売りに出されているからといって、決して経営状態が悪い企業ばかりではなく、むしろ、経営状態が良いものの、後継者がいないなどの理由で事業を存続させることができず、やむを得ず第三者に引き継ぐことを考えているというような会社が売り案件の半数以上を占めています。そういった会社は財務状態が優良なことも多いため、ゼロから事業を始めるよりもスムーズに会社の経営を始めることができるのです。

これまでの就労経験を活かして…老後資金の確保

会社を所有することで、老後の資金を確保できることもメリットの1つです。定年退職後にオーナー社長となり、会社の生み出す利益を老後の資産形成の一環として利用することができます。今までの仕事に関連のある分野であれば、身に付けてきたノウハウを活かすことができ、資金面の余裕が生まれるかもしれません。

会社を買うリスク

一方で会社を買う際はリスクも存在します。どのようなリスクが存在するのか事前に知っておくことが大切です。

従業員や取引先からの反発

小規模なM&Aのリスクは、従業員や取引先からの反発です。従業員の中には社長の人柄に惹かれて働いている人もいるでしょうし、取引先の中には社長の経営手腕を信頼して取引を続けている会社もあるでしょう。

そのような中で突然外部からやってきた人物が社長になったら、反発が生じる可能性は大いにあります。既存の取引先や従業員へのリスペクトを忘れずに、誠実な対応をとることが信頼構築への近道です。

債務や雇用主としての責任

売買契約を結び代金を支払えば会社を買うことはできますが、会社の経営にはそれ以降も責任がつきものです。債務の返済義務を果たすためには計画的な経営戦略が求められるほか、それぞれの生活がある従業員に対して雇用主としての責任も負わなければいけません。

単なる投資として会社の購入を考えるのではなく、それに伴う責務も理解した上でM&Aを検討しましょう。

会社の探し方

「会社を買いたい」と思っても、求める会社を見つけることは簡単なことではありません。ここでは、会社探しを支援する仕組みを紹介します。

商工会議所や仲介会社に相談

M&Aを考えるのであれば、まず商工会議所や仲介会社に相談してみましょう。商工会議所はマッチング業務をしているとは限りませんが、中小企業の情報が集まっているので、情報収集の一環として足を運んでみるべきです。

また、仲介会社なら小規模な案件を多く取り扱っているところもあります。多くのノウハウを持っているので、マッチングだけでなく会社を買収する際の法務面に関するアドバイスも得ることができます。

どのように企業を探したらいいか分からないという方は一度相談してみましょう。

インターネットで検索が可能

インターネットでも、小規模なM&Aの案件を検索することができます。数百万円の、手を出しやすい案件も豊富に見つけることができ、「本当に希望に合う案件があるか事前に確認したい」という人にとっては最も適した探し方と言えます。

気軽に利用できるので、M&Aを検討している人はまず試してみるとよいでしょう。

個人が会社を買うのは、一般的な選択肢になりつつある

M&Aというと難しそうに聞こえるかもしれませんが、最近では会社の購入は一般的な選択肢になってきています。経営者の高齢化や後継者不足など、中小企業を中心に多くの問題がある中で「会社を売りたい」というニーズも増え、買い手の条件に合った案件が探しやすくなっています。リスクやメリットをしっかり考慮し、より良い選択ができるように準備しておきましょう。

こんなお悩みありませんか?

つなぐマッチングプラットフォームです。

累計5,000件以上の売買を成立させています。

またM&Aを進めるためのノウハウ共有や

マッチングのための様々なサポートを

行わせていただいておりますので、

まずはお気軽にご相談ください。

編集部ピックアップ

- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説

- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説

- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説

- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説

- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説

- 【完全攻略】事業承継とは?

- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説

- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説

- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?

- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法

その他のオススメ記事

-

2022年05月09日

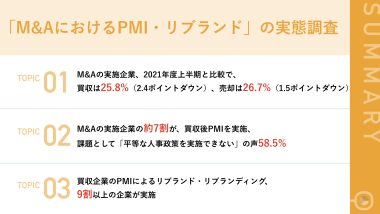

【M&Aへの意欲、2021年度上半期との比較調査】 売却検討理由が「経営不振のため」から「後継者不在(事業承継)」に変化

M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ(バトンズ)」を運営する株式会社バトンズ(本社:東京都千代田区、代表取締役:神瀬悠一、以下バトン...

-

2022年03月15日

水産業界は今後どうなる?DXや政府の取り組みについて紹介

日常的に魚介類を食べる習慣のある日本において、水産業はなくてはならない産業です。しかし、水揚げから卸売り、加工、小売りなどを経て消費者に...

-

2022年03月10日

農林水産業が抱える課題と今後の展望について解説

農林水産業は日本の素晴らしい食文化や美しい景色を支えており、世界から高く評価される日本の自然や食文化を形づくる、重要な産業です。しかし就...